日军手枪

二战日军装备的手枪主要有南部26式9毫米转轮手枪、南部14式(南部十四年)手枪和94式8毫米自动手枪三种。其中南部26式9毫米转轮手枪是在1893年所研制,是一种做工精良的古董枪,到1935年停产时共生产了6万多支,由于二战中日本军队武器的匮乏,因此仍留用了相当数量的二六年式转轮手枪及其弹药,一直使用到二战结束。而南部14式手枪则是日本军队配发的制式武器,自1934年起开始生产,曾作过两次改进,以适应严寒气候。该手枪威力不大,但精度较高,该枪主要装备战地军官、宪兵、战车乘员、汽车兵以及飞行员等,至1945年止,共生产了28万多把。由于南部14式手枪的枪套象蛤壳(蚌形枪套),在中国抗日战场上,中国军民普遍称之为“王八盒子”。至于94式手枪,则是在1929年设计,1935年开始生产,但其性能并不理想,主要装备将校、准士官以及装甲部队的装甲兵、航空部队飞行员、伞兵部队的伞兵作为自卫武器。在二战中,94式手枪和南部14式手枪平行生产,据估算生产量超过了72000支。总体而言,相比二战其它主要参战国所生产的手枪,日军生产装备的手枪性能都较差,其中94式手枪甚至因其外形丑陋,性能低下,被称为二战时期最差的手枪。

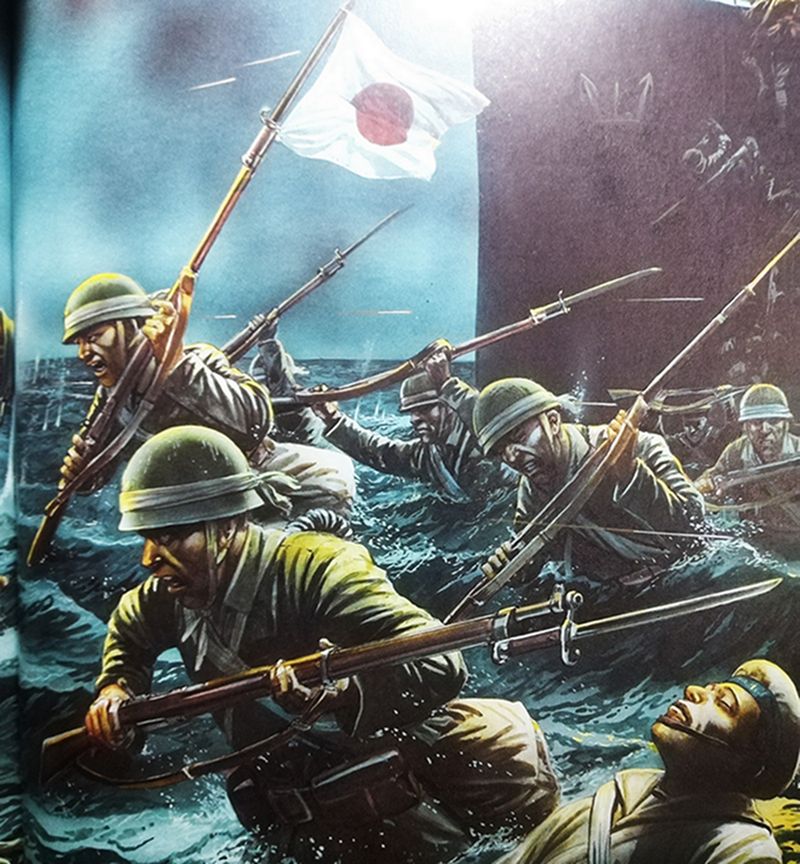

三八式步枪

三八式步枪是日军在二战前后装备的一种极为出名的武器,该枪早在1907年就已成为日军的步兵标配步枪。三八式步枪具有射程远、精度高的优点,由于后座力小,适合新兵训练,此外,该枪由于枪体长,装上刺刀后在近战搏斗中占有很大优势。但由于该枪子弹口径只有6.5毫米,因此杀伤力相对不强。由于该枪十分适合日军步兵的作战特点,且制造简单,即使后来改进为使用7.7毫米口径子弹的九九式步枪,三八式步枪在日军中仍大量生产和装备,一直使用到日本战败投降。三八式步枪由于其枪机上有一个随枪机连动的防尘盖以及机匣上刻有“三八式”字样而得名,因此在中国也被称为“三八大盖”。

日军轻机枪

轻机枪是日军步兵班使用最频繁和使用强度最高的火力支援武器。在1922年,日军就已经装备了一种11式轻机枪,但由于该型机枪在供弹、机械装置、外形设计及维护等方面存在不少缺陷,因此1936年时,日军在11式基础上又生产了一种96式轻机枪,但该型机枪仍未能完全克服11式机枪存在的问题,且日军认为其使用的6.5毫米口径子弹威力不足,于是又在96式机枪基础上开发生产了可与99式步枪的7.7毫米步枪子弹通用的99式轻机枪。这三种轻机枪其实属于一脉相承,故从中国抗日战争到二战结束,日军都一直在战斗中使用。

九二式重机枪

九二式重机枪是日军在1932年研制的一种步兵用重武器,为二战期间日本陆军的重要火力装备之一。九二式重机枪结实可靠,维护性良好,对集群冲锋的士兵有很大的杀伤威力。该型重机枪的缺点是重量过大,其战场机动性较差,由于是早期产品,在综合性能上该型机枪与同时期的德军和美军机枪相比还有不小差距。二战前后,日军一共生产了4万多挺九二式重机枪,其中3万多挺用在中国战场上,对中国抗日军队造成了极大杀伤。而在太平洋战场上,日军利用其固守阵地,其猛烈的火力对冲锋的美军士兵也带来了很大威胁。因其射击时会发出“嗒嗒”声,美军习惯称之为“啄木鸟”,而中国抗日军人则称之为“鸡脖子”。

89式掷弹筒

二战前后,日本陆军装备了大量89式50毫米掷弹筒,其中每个步兵小队配备1个掷弹筒分队(排、班一级),每个掷弹筒分队配备3支掷弹筒,3人编为一组(可以携带药弹54发)。89式50毫米掷弹筒其实是一种可由单兵操作的小口径迫击炮,携带便利,能不受地形影响、随时随地对战场进行火力支援,利用其射角大、弹道弯曲、射程远的特点,日军步兵用它来大量杀伤躲藏在工事或者隐蔽物后面的敌人,以及摧毁轻、重机枪火力点,在中国战场、早期的东南亚战场及太平洋战争初期,日军的89式50毫米掷弹筒发挥了极大作用,是二战日本陆军部队最著名的三件标准配备之一(其它两件分别是:三八大盖和92式步兵炮),美军对此型掷弹筒的评价是:“日本陆军唯一值得评价的武器”。在二战前后,日本共生产了十多万具89式掷弹筒。