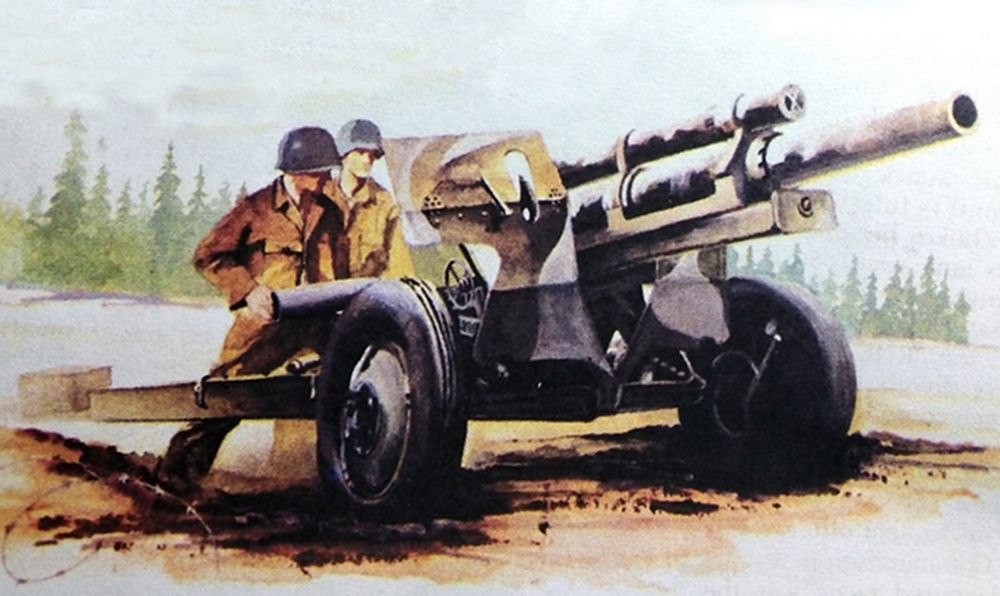

M1式75mm榴弹炮

M1(116式)75mm榴弹炮是1927年定型的美军火炮,1934年改进为M1A1式,在1962年美军装备重编时将该炮重命名为M116式。M1式75mm榴弹炮是一种组合式火炮(运输时可以拆卸成几个部分),全重不足700公斤,用美军的威利式吉普车即可牵引进行公路机动。该炮虽然性能一般,但适用于山区、海岛等复杂地形作战,在太平洋战场、亚洲中缅战场和欧洲阿登反击战中都发挥了一定作用。二战开始时,M1式75mm榴弹炮只生产了90门,太平洋战争爆发后,产量开始上升,其生产到1944年停止,共生产了近5300门,该炮除装备美军外,在亚洲滇缅地区作战的中国远征军部队也有装备。

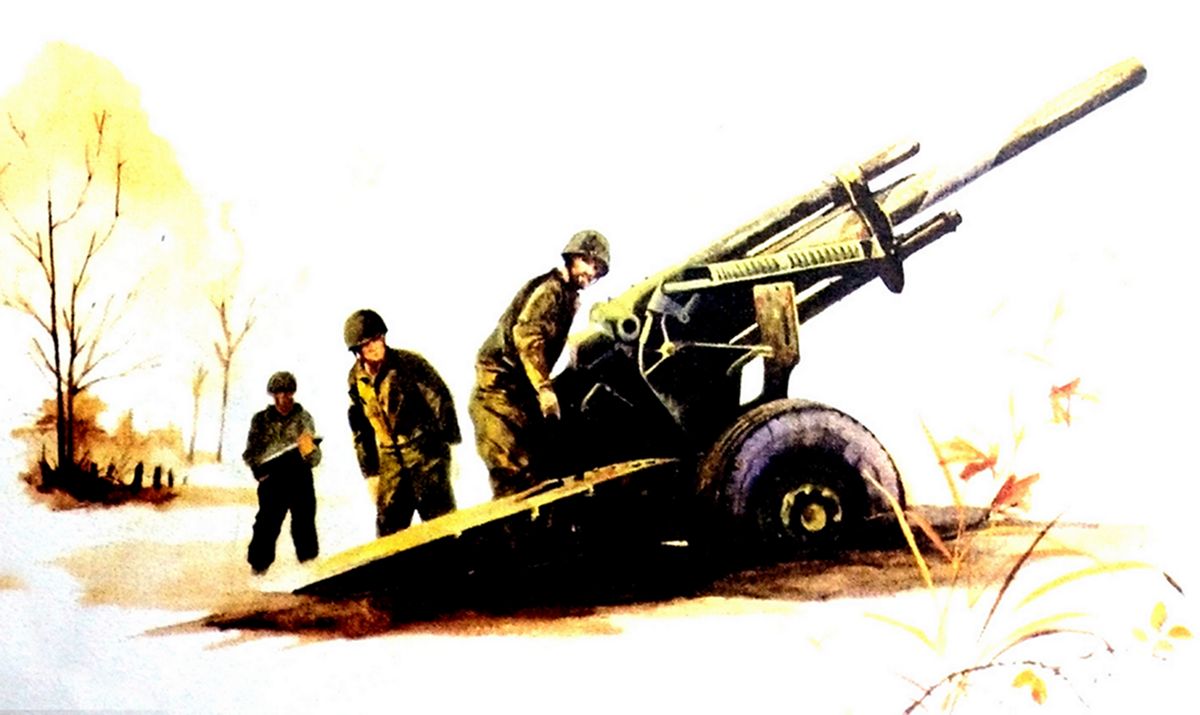

M2式105mm榴弹炮

M2(101式)105毫米榴弹炮是美国上世纪30年代中期研制定型的牵引火炮,在1940年定型装备美军,每个美军步兵师含三个炮兵营,共装备该炮54门,是二战美军步兵师的标配火炮。M2(101式)105毫米榴弹炮重量较轻,结构简单可靠,二战中主要由军用卡车牵引,能快速机动进入阵地,为步兵提供直接火力支援。二战期间,美国共生产了约8536门M2(101式)105毫米榴弹炮,其中美军装备了不少于2500门,其余则装备至其它盟军部队以及中国抗日部队。

美军155mm榴弹炮

二战期间,美军装备的155毫米口径牵引式榴弹炮主要有M1918式和M1(M114)式两款。M1918式155毫米榴弹炮是一战时期所生产,其前身为法国施耐德公司生产的M1917式155毫米榴弹炮,美国在取得了特许生产权后,随即在国内定型生产了M1918式155毫米榴弹炮并装备给美军使用。1929年,美国在M1917的基础上改进了炮架和炮盾、并装上橡胶轮胎,到了1941年,美国继续改进该炮,最后定型为M1式155毫米榴弹炮(战后整编型号为M114),并在1942年开始装备美军。该炮从1943年开始量产,二战期间,美国共生产M1式155毫米榴弹炮4035门。155毫米榴弹炮在美军中主要装备给师属炮兵营,在师属配备M1榴弹炮的每个炮兵营中,有155mm榴弹炮12门。该炮可发射高爆榴弹、杀伤子母弹、发烟弹、照明弹,化学弹等,可执行纵深的火力支援任务和攻击敌方炮兵阵地的任务,是美军在二战中的一种远程作战武器,投入过欧洲西线战场的战斗和太平洲岛屿争夺战。

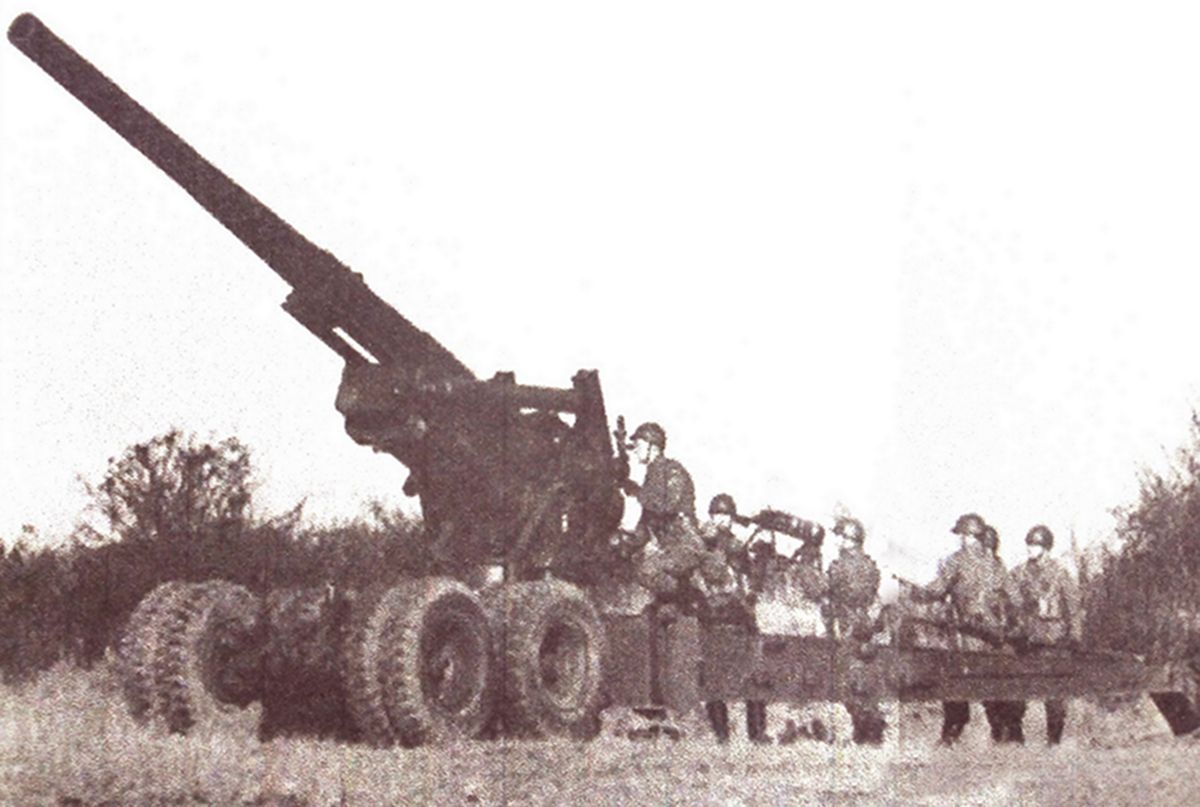

M1式240mm榴弹炮

M1式240mm榴弹炮是美军在二战中使用的一款重型火炮,这款重炮是用第一次世界大战期间开发的M1918式240mm榴弹炮所改装,直到二战爆发后的1943年5月才开始定型生产,并于同年9月参加了首战。该炮先后装备了在欧洲战场与太平洋战场作战的多个美军野战炮兵营,是美军一种远程火力压制武器。M1式240mm榴弹炮是二战时美国陆军最强野战炮之一,它可发射160公斤的高爆弹,其射程虽比同期的M1式155毫米榴弹炮略小,威力却是后者的三倍多。可是由于这型火炮体大量重,每次运输时都要进行拆卸,并需要用起重机进行安装,且在阵地上需要安放在构筑好的工事中,加上该炮射速慢、持续射击能力较差,且射击精度不高,因此其机动性能与作战性能都不理想,在战后(1950年左右)库存炮弹用完后就退出了美军现役。

M59加农炮

M59加农炮是二战期间美军装备的一种口径为155毫米长身管火炮,1938年定型后称为M1(M2或M2A2)155毫米野战炮(M59是二战后的重新编号),二战中,该炮又被美军昵称为“长脚汤姆”。二战期间,美军有49个野战炮营装备了M59,其中40个营在欧洲,7个营在太平洋,二战中M59第一次参战是在1942年的北非战场,由于该炮有着较远的射程和较精确的炮击精度,且能发射破甲榴弹、高爆榴弹、烟雾弹和化学弹等多种弹种,因此成为美军在二战中一种重要的远程重火力武器,为美军取得欧洲和太平洋战场上的胜利发挥了一定作用。美国在二战期间生产的M59加农炮,大部分是装备给美军,但也有少量装备了英军(184门)和法军(25门)。

美军迫击炮

二战期间,美军使用的迫击炮主要有M1式81毫米、M2式60毫米和106.7毫米化学迫击炮三种。M2式60毫米迫击炮是法国布朗德60毫米迫击炮的仿制品,1940年初开始装备美军。二战期间,该炮是美军在战场上大量使用的一种步兵排级支援武器,在美军步兵团中,除了有团属迫击炮连,各步兵连、排中也有专属的迫击炮排与迫击炮班,全团配备M2式60毫米迫击炮总数为27门,该炮可发射高爆弹、照明弹、烟雾弹等,在二战期间该炮的生产总量达6万多门。M1式81毫米迫击炮是在二战前30年代开始装备美军,配备给步兵营属迫击炮排(每排4门),该炮能发射轻、重型高爆弹以及照明弹、白磷发烟弹等多种类型弹药,是二战期间美军前线步兵的一种重要火力支援武器。106.7毫米化学迫击炮,则是二战期间美军一种知名迫击炮,该炮是一种线膛炮,可发射高爆弹、烟雾弹等多种常规炮弹和化学弹,射击精度比一般迫击炮要高,炮弹威力也很大,可作中、近程支援火力以及烟雾施放掩护。

美军小口径反坦克炮

M3A1式37毫米炮和M1式57毫米炮是美军在二战时装备的两种小口径反坦克炮。其中37毫米反坦克炮是美国在二战初期参考德国Pak35/36型37毫米反坦克炮所设计,开始定型为M3式,不久为该炮加上炮口制退器后改称为M3A1式(后发现制退器对这款小口径火炮作用不大又取消了)。1941年,这种37毫米反坦克炮产量开始增加,并配备给美军步兵使用,用来替代步兵用的12.7mm机枪,当时,每个美军步兵营都会配备一个装备3门小口径反坦克炮的反坦克排。每一个步兵团还会配属一个装备9门炮的反坦克连。37毫米反坦克炮第一次参战是在1941年12月的菲律宾战役。尽管随后这种37毫米炮已难以对付欧洲战场上不断增强的装甲战车,但在太平洋战场对日军的坦克仍然具有杀伤威力,因此该炮生产一直保持至二战结束,到1945年共生产了不少于18700门。而M1式57毫米反坦克炮的原型是英军装备的6磅反坦克炮,这种炮装备美军时已是二战中后期,因此作为专用反坦克武器已经落后,但在欧洲作场上,57毫米反坦克炮的射击准确性在对付德军的坚固工事和机枪阵地时,却有极好的打击效果。而在城市巷战中,该炮也能用穿甲弹击穿敌方坦克装甲的薄弱部分造成坦克的损毁或坦克手的伤亡。但57毫米反坦克炮由于重量过大,在战场上转移阵地时会有一定困难,在诺曼底战场与阿登反击战时虽有一定战绩,但战力却难以与自行火炮相抗衡。