德军各型手枪

二战德军使用的手枪有多种,其中本国生产的主要有鲁格P08型、瓦尔特P38型、瓦尔特PP/PPK型和C96型手枪四种。鲁格P08手枪在二战前已是定型并大量生产,是德国陆军早期的制式手枪,二战期间,该手枪主要配备给德军士官以上的军官。鲁格P08手枪采用的是单动式击发机构,存着较大缺陷,但由于鲁格P08型造工精致,枪身造型优雅,尽管在1942年已经停产,但仍受到不少军人喜爱。瓦尔特P38手枪在1938年定型生产,很快就替代P08成为德军的制式武器,它是历史上第一种采用闭锁式枪膛的手枪,能做到出枪即可开火,该枪造工精致,结构坚固且性能可靠,广受德军欢迎。其生产一直到二战结束,产量总数有100万支以上。瓦尔特PP手枪是由德国瓦尔特公司于20世纪20年代末研制的半自动手枪,PPK手枪是PP手枪的缩小版本。其采用了自由枪机式自动方式,是一种性能可靠、且有一定威力的著名手枪。该型枪一共生产了100万支以上,是德国军官、政府官员、警务人员甚至间谍喜爱使用的防卫手枪。C96手枪则是由毛瑟兵工厂在一战前设计生产的一种半自动手枪,称毛瑟C96手枪,其规格相当多,口径和装弹量也有多种,但由于其枪身较大不便携带,虽有大弹量与半自动射击火力的优势,但威力却不及冲锋枪与自动步枪,且射击时子弹会向上抛射容易伤害到枪手自身,因此在二战中在德军虽仍有使用,但数量却十分少。

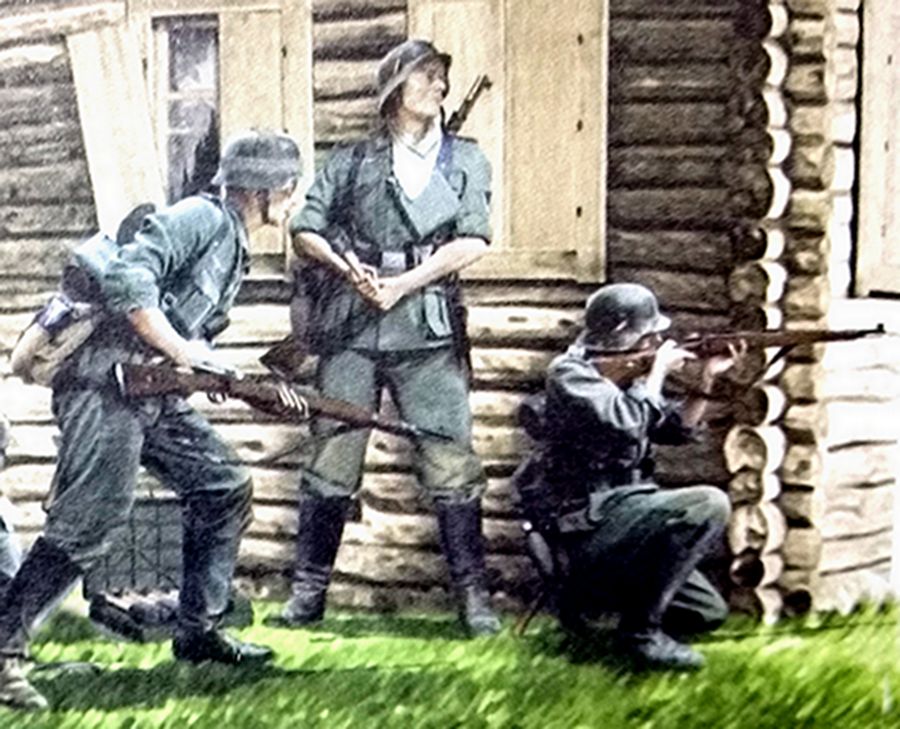

Kar 98K步枪

Kar 98K步枪(简称“K98K”或“98K”)是二战德军的制式步枪,在1935年就开始装备德军,它是沿用了毛瑟Gew步枪的经典旋转后拉式枪机,枪机简单可靠、整枪坚固安全,射击精度较高,且有800米远的射程,因此是早期各参战国众多步枪中的佼佼者。Kar 98K步枪是二战期间德军装备最多,使用最广泛的一种步枪。它可加装4倍、6倍光学瞄准镜作狙击步枪用,还可加装枪榴弹发射器发射枪榴弹。但由于其弹仓只有5发的容弹量,且每发射一发子弹就要上一次膛,因此也就限制了射速,同时缺乏火力密度。而在作狙击步枪使用时,每次上膛发出的声响也容易暴露枪手的位置,因此,到了二战中后期,面对苏军与盟军射速较高且具有一定射击精度的半自动与自动步枪时,明显就落在了下风。Kar 98K步枪生产数量极大,1935年至1945年一共生产了1400多万支,其中有近13万支为狙击步枪。

MP38/40冲锋枪

为了使步兵在战场近战中获得短促而密集的压制火力,德军在二战前就成功地研制了MP38冲锋枪,1939年入侵波兰,装备了数千支MP38冲锋枪的德军步兵多次打败了用集束手枪弹和燃烧瓶反攻的波兰军队,其每分钟发射数百发子弹的射速显示了冲锋枪的巨大威力。由于MP38的保险装置有些不可靠,经过改进后研制出MP40型冲锋枪。其实,MP40与MP38并无太大区别,从外形上也难以区别,因此一些资料将德军这两型冲锋枪统称为MP38/40冲锋枪。MP40冲锋枪制造简单,造价低,枪身短小便于携带,且有较好的射击精度,1940年开始装备德军装甲部队与伞兵部队,随后逐步配备给德军的一线步兵,其别具一格的枪形也成为了德军士兵的经典形象。但该枪实际上产量并不多,二战期间只生产了1百多万支,远远未能满足前线部队的需求。

G41、G43半自动步枪

德军入侵苏联后,在实战中很快就感觉到其步兵的98K制式步枪经常受到苏军SVT半自动步枪快速密集火力的压制,因此对半自动步枪也产生了迫切需求,进而加紧了对半自动步枪的研制,最早生产出来的是G41(Gew41)型半自动步枪,但该型枪虽然火力性能比98K步枪有提高,但由于装弹困难,枪机容易失灵,以及在苏联低温严寒和北非酷热沙尘的恶劣环境下出现枪管难以清洗和维护等问题,因此并不受德国陆军士兵的欢迎,为此于1943年,德军在G41的基础上改进研制了G43(Gew43)型半自动步枪(1944年改名为K43)。G43半自动步枪具有半自动枪机与10发装弹匣,能够在不频繁拉动枪栓上膛造成射击中断的情况下快速射击目标,其枪管较短也便于携带,在装上瞄准镜后又能作半自动狙击步枪使用,的确是填补了德军半自动火力的空白,但由于其射速不如冲锋枪,射击精度又不如98K步枪,因此该型枪装备德军后,士兵对其的评价是好坏参半。二战期间,G41半自动步枪一共生产了122907支,而G43半自动步枪总产为402713支,但对于有几百万士兵的德国陆军来说,这个数量远难满足部队需求,因此在当时有配备G43半自动步枪手的部队中,每个班通常也只能分配到一支该型枪。

FG42伞兵步枪

FG42是德军为伞兵专门设计的一种自动步枪,它于1942年9月正式定型生产,为FG42/Ⅰ型,由于初期型性能并不理想,后继续进行改进,从中间型过渡到FG42/Ⅱ型。FG42伞兵步枪原设计能进行自动射击,但由于未能解决发射7.92mm步枪弹产生的后座力过大问题,且由于采用全自动射击时容易造成枪管过热,因此实际上只适宜采用半自动射击模式。FG42伞兵步枪可安装光学瞄准镜成为狙击步枪,还可以装上两脚架以保持射击的稳定性,因此有较好的射击精度。在近战时,FG42伞兵步枪还可以装上刺刀进行短兵博斗。总体而言,尽管该枪并不十分完美,但仍是一种成功的能发出压制火力的便携式步枪。FG42伞兵步枪产量很少,整个二战期间的总产量只有7000多支,其中有6100多支是1944年11月才定型生产的FG42/Ⅱ。生产出来的FG42伞兵步枪基本上全部装备给德国的伞兵部队,首次亮相是在1943年9月营救意大利独裁者墨索里尼的“橡树”行动中,装备FG42伞兵步枪的德军伞兵乘坐滑翔机空降囚禁墨索里尼的大萨索山峰顶,成功地完成了营救任务。

StG44突击步枪

StG44突击步枪是德军一款较完美的自动步枪,该枪最早的原型枪是Mbk42自动卡宾枪,后改型为MP43冲锋枪,并在1943年中期开始接受部队的测试,1944年4月又改名为MP44冲锋枪,最后在1944年12月,由希特勒亲自命名为StG44突击步枪(Sturmgewehr 44),并正式生产和装备德军部队。由于StG44突击步枪不少零件可直接冲压,生产工艺流程简单,且生产成本也较低,因此尽管1944才开始正式生产,至1945年二战结束,也足足生产了42万5千多支,当然,对当时德军希望用此枪更换当时德军全体士兵手中的步枪,此数量还是远远不够的。StG44突击步枪长度短,重量轻,便于携带;特别是其射击精度与射速介于MP40冲锋枪与MG42机枪之间,火力远超一般的步枪火力,且由于该枪采用了比7.92步枪子弹更短更轻的新型子弹(中间型威力子弹),因此大大减低了射击时的后座力,也实现了在连续射击时可以准确地进行瞄准射击。该枪装备德军后,在1944年西线战场与盟军作战以及1945年柏林保卫战与苏军的作战中,都有出色的发挥。

MG34机枪

MG34机枪是德国陆军在二战期间大量使用的一种十分出名的机枪,该机枪具有轻机枪的重量和便携性,又具备重机枪的火力和射程,是世界上第一种通用机枪。MG34机枪在1935年开始量产,到停产时一共生产了5万7千多支,1942年该机枪逐步被MG42机枪替代,但仍有不少在德军中服役到二战结束。MG34机枪作为轻机枪使用时,一般使用2脚支架,采用的是50发弹链或75发双室弹鼓;当作为重机枪使用量,则采用三脚支架和250发弹链,并可作防空机枪使用。在战场上,该机枪是德军一种威力极大的火力压制武器。MG34机枪设计精良,但造价甚高,制造工艺复杂,部分零件还需使用贵金属制造,而机枪是二战战场上大量需求且容易战损的武器,因此德军后来就在此机枪的基础上,研制出成本较低、性能更好的的MG42机枪以作替代。

MG42机枪

MG42机枪是二战中德军使用的一种极为出色的通用机枪,与MG34机枪相比,它不但使用材料少,造价便宜,制作工艺简单,更便于保养与使用,而且性能也有一定提高,特别是它的最高射速达到了1500发/秒,即每秒25发,射击时会形成密集的火力,人体一旦中弹,则会被多颗子弹瞬间穿过,造成严重的杀伤, 在高速射击时,连成一片的枪声会形成布匹撕裂(响如钢锯)的恐怖声音,因此使人感到闻风丧胆;在二战战场上美军称之为“希特勒电锯”,而苏军则称称之为“亚麻布剪刀”。MG42机枪在1942年开始量产,二战期间,共生产了42万3千多挺;该机枪是德军步兵进攻与防御的核心武器,1943年,该机枪在非洲战场第一次投入战斗,以后则在二战欧洲东、西线战场上大显身手,到了二战结束后,MG42机枪仍是西德国防军的核心步兵武器。MG42机枪的缺点是:射击精度一般,在射速过高时,很快会使枪管过热而要更换枪管,在激烈的战斗中,枪管更换时造成的火力缺失,会对部队及自身带来极大的危险。

德军火焰喷射器

火焰喷射器是二战德军的一种单兵作战武器,专用于摧毁地堡工事、建筑物及对其内部的防守人员进行杀伤,也会在近战中对装甲车与轻型坦克进行攻击。二战初期,德军装备的火焰喷射器为34/35型,但由于重量过大(对单兵负载而言),很快就被改进后重量更轻的41型所替代。德军的火焰喷射器一直生产到二战结束,总产量有6万4千多具,它是纳粹德国陆军工兵部队的标配武器,后来也有少量配备给海军、空军、警察等其它部队。

铁拳反坦克榴弹发射器

铁拳反坦克榴弹发射器(又叫“铁拳”反坦克火箭筒)是德军在二战期间研制的一种便携式一次性反坦克武器。为了对抗苏军数量庞大的T-34坦克群,1942年底,德军研制了一种弹头装在发射管前端,而弹头直径比发射管还大的反坦克武器,命名为“铁拳”。铁拳反坦克榴弹发射器有“铁拳30”、“铁拳60”、“铁拳100”与“铁拳150”等多种型号,不同型号的铁拳其破甲能力与射程都各有不同。早期型号的“铁拳”射程不足100米,但破甲厚度达到140mm,虽只能使用一次即要丢弃,但由于铁拳可由步兵单兵使用,在近战中具备一定的反坦克能力,因此深受德军士兵的欢迎。后经过不断改进,“铁拳”破甲厚度与射程都有了不少提高(最后已开发出能反复装填十发的铁拳),威力与效能大大增加。铁拳在1943年9月第一批装备部队,在二战后期德国本土防御战斗中,就连德国的民众军事辅助组织人员也都大量配备“铁拳”来与苏军及盟军坦克对抗。铁拳反坦克榴弹发射器由于制造简单,造价低,因此生产数量很大,产量最高时每月生产有20万具,二战期间的生产总量高达数百万具。其中以铁拳60产量最大,使用最广泛。

“坦克杀手”反坦克火箭筒

“坦克杀手”反坦克火箭筒是德军用从苏军手中缴获的美军“巴祖卡”反坦克火箭筒改进制作的一种可重复使用的反坦克武器。但比“巴祖卡”有更远的射程和更强的穿甲能力,能有效地击穿苏军T-34坦克的装甲。早期的“坦克杀手”反坦克火箭筒为RPzB 43型,在1943年开始装备德军;此型火箭筒由于发射时火箭弹会产生近2米的尾焰,对射手有较大危害,后经改进,加装了防护盾,型号改为RPzB 54型。“坦克杀手”反坦克火箭筒装备德军后,德国陆军一部分原装备50mm Pak38型和75mm Pak42型反坦克炮的团属反坦克炮兵连直接改为全部装备“坦克杀手”反坦克火箭筒,每连下属三个反坦克火箭筒排,一共配备54具“坦克杀手”反坦克火箭筒(有些连会保留部分75mm Pak42型反坦克炮),用密集的反坦克火箭弹来对抗苏军的T-34坦克集群进攻。

德军反坦克枪

最早的反坦克枪是由德国研制并在一战中投入了实战,到了二战初期,反坦克枪仍是德军单兵携带的反坦克武器,使用的型号有PzB38型和PzB39型,但两者性能相差并不大。二战爆发德军闪击波兰,德国陆军就装备了568支PzB39型反坦克枪,1940年闪击西欧,德军发现PzB39型反坦克枪性能已经落后,而到了1941年入侵苏联,德军更是发现该枪已无法对付苏军的坦克,于是在1941年11月停止了生产,但生产了近4万支PzB39型反坦克枪怎么办?于是在1942年,德军对其进行了改装,换成了短枪管,并在枪口装上枪榴弹发射装置,变为一种榴弹发射步枪,型号改为GrB39,从而成为另一种有效的单兵作战武器。

德军手榴弹

二战中,德军装备的手榴弹主要有M24式、M43式长柄手榴弹、M39式卵形手榴弹,以及PWM型和HHL-3型反坦克手榴弹等几种。M24是一种长木柄进攻型远距离杀伤手榴弹,虽已早在1924年定型生产,但在二战期间,它仍是德国陆军士兵主要的单兵武器装备。M24长柄手榴弹投掷距离远,投掷也十分准确,能对敌军造成大范围的杀伤,因此是德军士兵近战中一种重要的火力压制武器。M24长柄手榴弹在1939年和1943年进行了两次简化制造工艺的改型,其中的M43型长柄手榴弹就是M24的简化版,该弹把拉发装置移到了弹体顶部,手柄就只是简单的一根实心木柄,从而大大简化了生产工艺。长柄手榴弹一直生产到二战结束,产量相当大。但有柄手榴弹最大的问题是手柄的存在,尺寸大,影响携带。而且也减弱了爆炸时弹片的杀伤力;在这种情况下,1939年德军又开发出M39式卵形手榴弹,这是一种无柄轻型手榴弹,体积小,比M24式携带方便,能减轻士兵的携带与战斗负荷,但由于其威力与投掷距离都不如长柄手榴弹,故并不很受德军野战部队欢迎,二战期间生产了300万枚,在伞兵一类的突击部队中使用较多。在东线战场上,为了在近战中对抗苏军坦克,德军除了会将多个长柄手榴弹绑扎成集束的反坦克炸弹外,也研制了专用的PWM投掷式和HHL-3带磁性反坦克手榴弹。