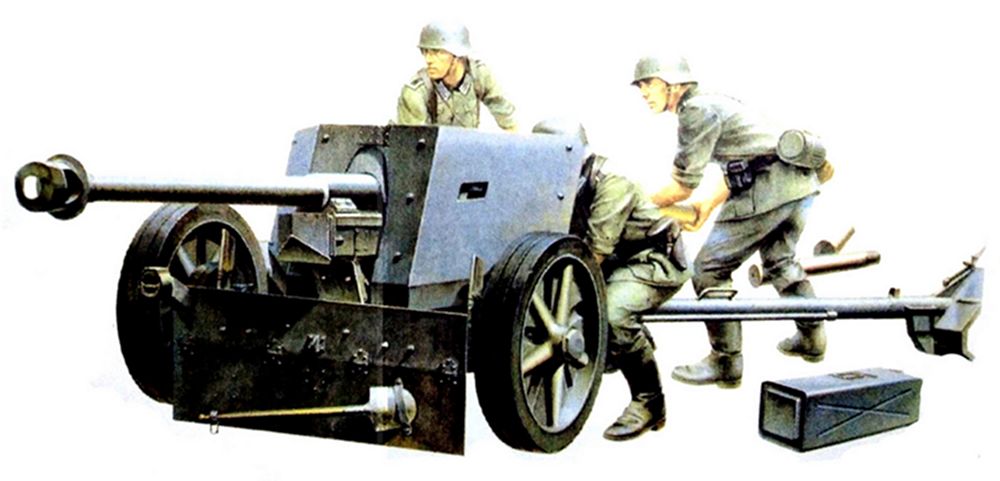

37mm Pak35/36型反坦克炮

37mm Pak35/36型火炮是德军二战早期的一种小口径反坦克炮,在二战前已装备德军,后经过改进于1936年定名;该炮有着倾斜的防护钢板,安装了钢内框橡胶轮胎,其防护力与机动力在当时都是不错的,火炮口径虽小,但对付轻型坦克与装甲车是卓卓有余的,在西班牙内战与波兰战役中都有不错的表现,但随着战争的发展,37mm火炮面对英法及苏联的中、重型坦克,就显得软弱无力了,到了1942年底,尽管还有一些37mm Pak35/36型反坦克炮仍在德军的反坦克连队中使用,但大部分都已被更大口径的反坦克炮替代了。

50mm Pak38型反坦克炮

50mm Pak38型火炮是德军在二战中一种装备较多的反坦克火炮,该炮最早于1938年设计,因此定型为50毫米Pak38L/60;它的威力比37mm反坦克炮强,能在1000米距离内击穿倾角30度,厚度50mm的坦克装甲,该火炮的防盾十分低矮,若有构筑的掩体,几乎看不到其炮身,因此隐蔽性很强,该炮若针对中型坦克的装甲薄弱位置用穿甲弹进行攻击,对中型坦克也是一个很大的威胁;50mm Pak38型反坦克炮在1940年开始装备德国国防军,二战初期,在苏联战场上,德军常用50mm Pak38型反坦克炮来对抗苏军的T-34中型坦克,在敌方兵力密集进攻时,也会发射高爆弹对其进行杀伤,直到二战末期,该炮仍在战场上发挥作用。

75mm反坦克炮

75mm反坦克炮是二战德军反坦克作战的主力火炮装备,该火炮先后研制有Pak40、Pak41、Pak42、Pak50和Pak97/38等多种型号,其中以75mm Pak40型产量最多(共生产了23000门)。75mm反坦克炮有着比37mm、50mm反坦克炮更大的威力,在一定距离内,发射穿甲弹能击穿对手的中、重型坦克装甲和坚固工事,也能使用高爆弹大面积杀伤对方士兵。二战中,德军战斗激烈且频繁,75mm反坦克炮的战损十分严重,尽管1942年2月后德国工厂全速运转,将产量从1942年7月的 170多台/月提高到1944年的975台/月,但仍难以满足前线部队需求,只能在一些重要战线的关键部队中进行装备。

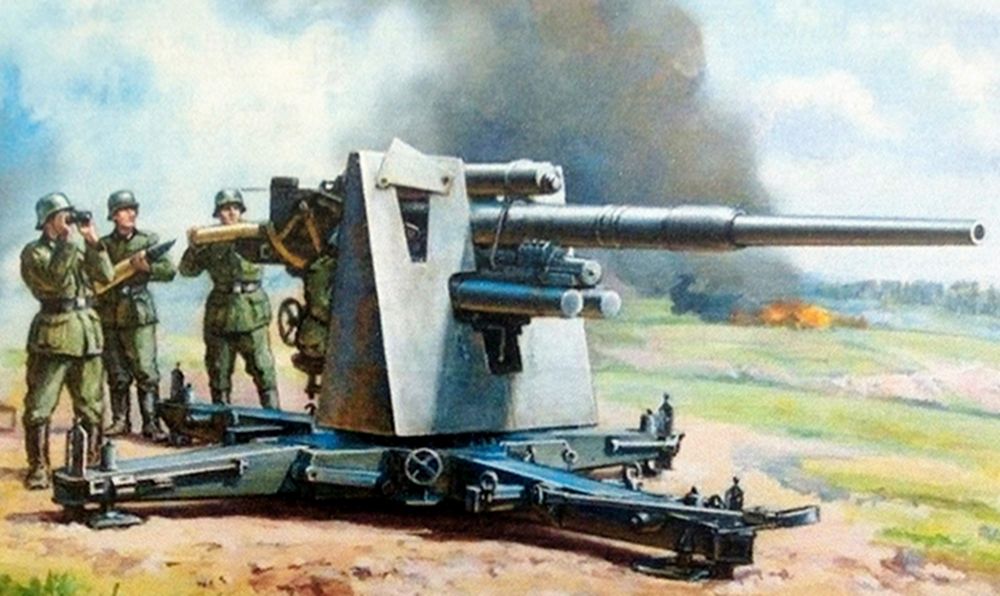

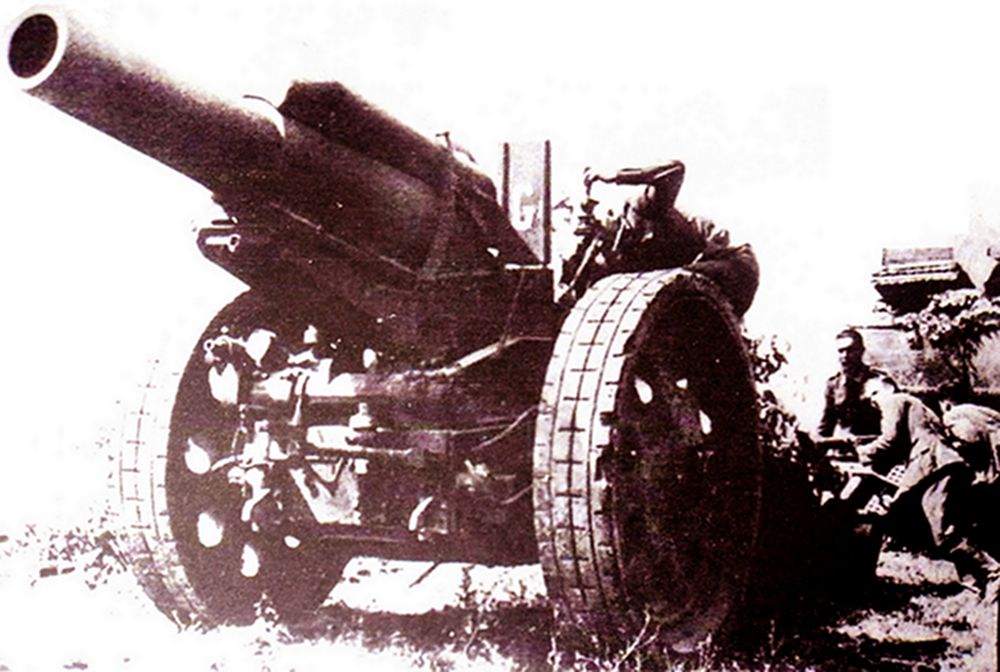

88mm反坦克炮

二战期间,德军使用88mm高射炮平射来对付苏军与美英的中、重型坦克,取得了极好的战绩,由此,德军在1943年,在88mm Flak41型高射炮的基础上开发了专门用作与敌方坦克作战的88mm反坦克火炮,该炮有2种型号,分别是88mm Pak43型和88mm Pak43/41型,其性能区别不大,都具有射程远、炮弹穿透力高的优点,缺点是重量大、机动性能不够理想。88mm反坦克火炮是德军一种威力强大的反坦克武器,在1000米距离内,二战战场上各种型号的中、重型坦克与各类自行炮车,都能被88mm反坦克炮的穿甲弹正面击穿,因此可以说该炮也是二战中性能最好的反坦克炮。

20mm Flak30型高射炮

20mm Flak30型高射炮是德军在二战初期各部队装备的主要防空武器,二战爆发时,该炮除了是德国各类陆军师的标配装备外,还有相当一部分为德军空军高炮部队所拥有;在入侵波兰与东、西线的战斗中,该炮主要作防空用,偶有用来作地面火力支援,但由于其口径过小,火力较弱,因此很快就被改进的同为20mm口径的Flak38型高射炮所替代,但亦有一部分未战损的20mm Flak30型高射炮则坚持使用到二战后期。

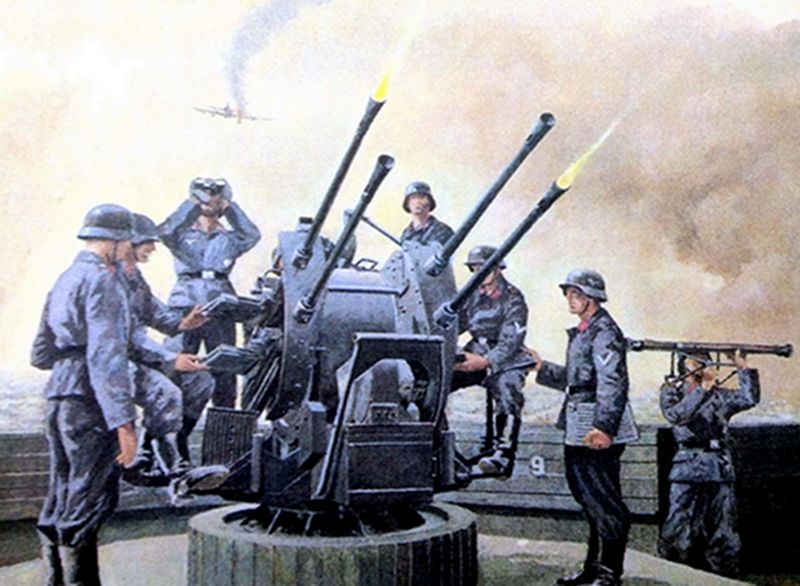

20mm Flak38型高射炮

20mm Flak38型高射炮是在20mm Flak30型高射炮基础上进行改进的,改进后实际射速从Flak30的120发/分钟提高至220发/分钟,并通过对转动机械的改造提升了炮管横向与纵向的移动速度,但由于Flak38与Flak30都使用了相同的弹药,所以总体性能差别并不大,但后来生产的20mm Flak38型四联高射炮则威力大大提高,四支炮管同时射出的炮弹实际射速高达800发/分钟(理论上为1800发/分钟),由此成为了德军火力凶猛的杀器。20mm Flak38型单管高射炮在1939年开始装备德军,四联高射炮则在1940年开始生产并进入德军部队。在空军高射炮部队中,它主要担负防空任务,但也经常为陆军作地面火力支援;在陆军部队中,则更多地用作对装甲车、轻型坦克的攻击与对敌方集群冲锋士兵的大量杀伤。1941年夏季,德军入侵苏联,在乌克兰西部的一次战斗,德军空军地面部队用20mm高射炮击毁了10辆苏军轻型坦克,因此,20mm Flak38型高射炮成为了德军防空与地面作战的有力武器。

37mm高射炮

37mm高射炮也是德军在二战早期装备的一种小口径防空武器,最早的型号是37mm Flak18型,改进后型号有37mm Flak36型和37mm Flak43型,相比37mm Flak18型,它们主要是提高了高射炮的射速和减轻了炮重,其它性能是基本一样的。37mm高射炮主要装备德国的空军高射炮部队(1941年入侵苏联时,德军每个高炮营配备70~80门37mm(或20mm)高炮),这些空军高炮部队大多会跟随陆军部队作防空作战或为后勤运输设施作防空保卫,对付低空来袭的飞机,必要时也会用作地面火力支援,但由于其口径小,火炮威力不大,所以也只能用于对付低空来袭的目标或轻型坦克和装甲车。

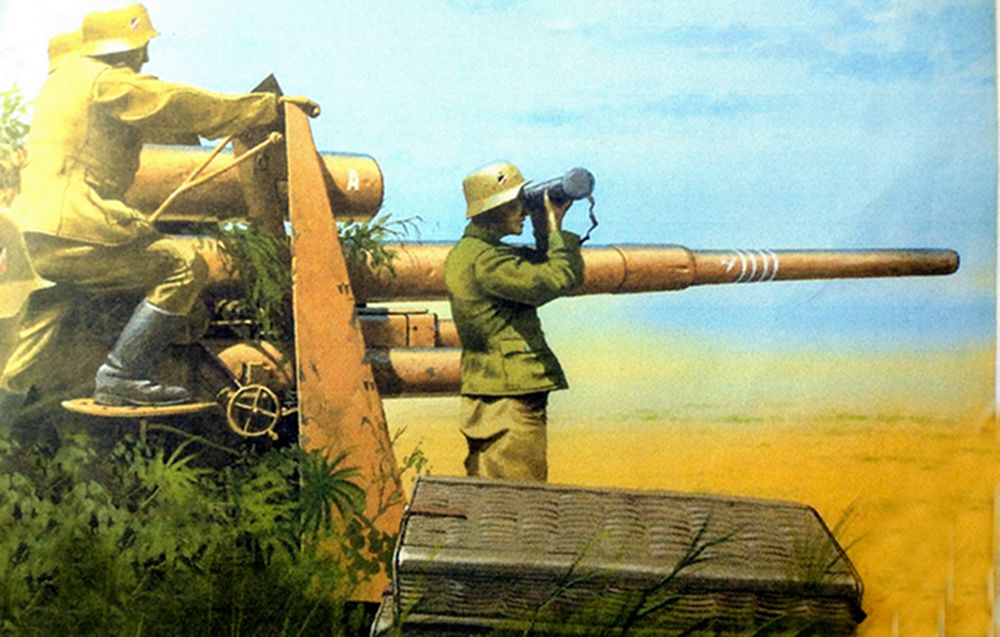

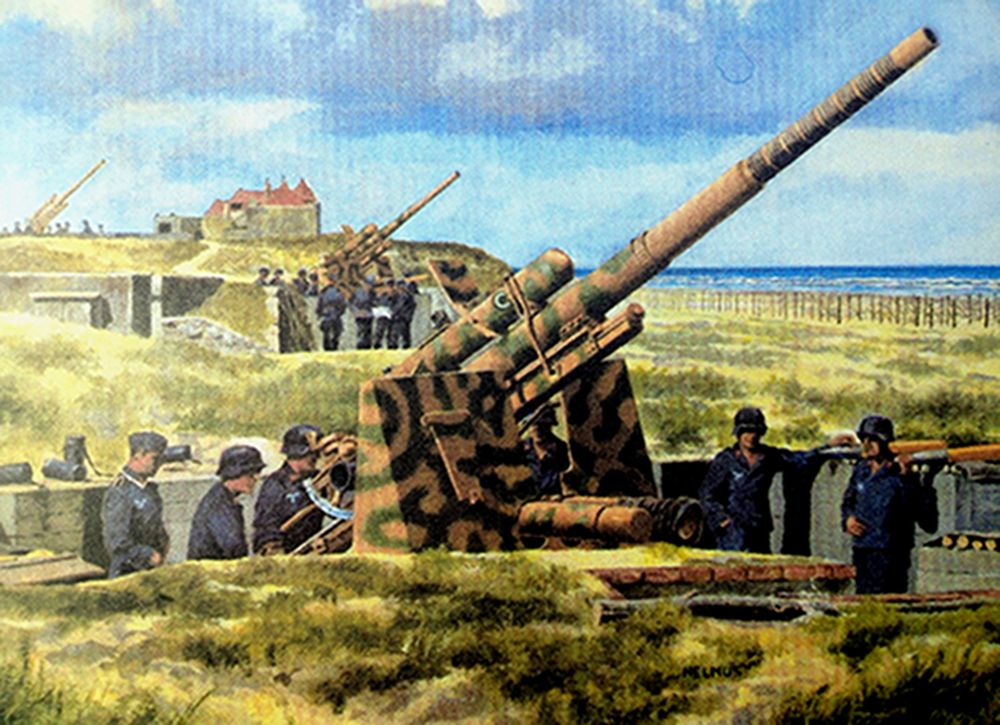

88mm Flak18型高射炮

88mm高射炮是二战德军一种极为出色的大威力火炮,它不但是一种对付高空目标的防空炮,更是一种对付中、重型坦克的利器。该炮在二战前的西班牙内战中就开始显露头角,在防空和地面攻击(主要是对炮阵地的攻击)都取得了不错的战绩,二战中,在德军的各战场上,在与苏军与盟军中、重型坦克的对抗中,更是战绩辉煌。88mm高射炮主要型号有Flak18、Flak36、Flak37和Flak41型,Flak18在1937年就开始服役。最初88mm高射炮只装备给德军的空军防空部队,是纳粹德国空军高炮部队的标准配备,后因其在陆战中的突出表现,陆军与党卫军部队也成立了装备88mm高炮的炮兵营,二战爆发前,德军拥有约2000门88mm高射炮(除Flak18外,还包括Flak36/37型),这些高射炮除了作空防用外,更多的是在战场上作地面火力支援,对抗敌方的中、重型坦克,工事甚至作野战炮用。

88mm Flak36/37/41型高射炮

根据西班牙内战中88炮的表现,德军仔细分析了其战术特点,对Flak18型进行了改进,推出了Flak36和Flak37型,但这三型的基本技术性能总体是相同的;而Flak41型则是作了较大改进,在射击性能上有了较大提高,但其服役时间已接近二战后期,数量较少,其中1944年8月生产了157门,1945年1月生产了318门,其首次参战是1943年,在非洲战场与盟军坦克作战。

88mm高射炮防空作战篇

二战期间,88mm高射炮几乎都掌握在德国空军司令戈林手中的重型高炮部队中,苏德战争开始时,德国空军的1206个重型高炮连,只有18%配属给东线的装甲部队,占总数约60%的88高射炮都在德国负责本土的防空任务,但随着东线战事的发展,迫切需要88mm高射炮的战场支援,由此有不少空军重型高炮部队转随陆军参战,截至1942年夏季,光是东线南方集团军就得到足足8个空军摩托化高炮师的支援,在东线战场上,这些高炮部队除了参与陆地的野战外,也同时负责战场军需补给站与交通枢纽的防空任务。到了二战后期,由于德国本土城市与军事目标频频成为盟军高空轰炸机的攻击目标,德国本土防空任务日益繁重,同时也由于东线战场不断接近德国本土,于是不少空军高炮师重新部署回德国本土,在1944年6月,仅柏林所在的第3航空管区就有318个重型高炮连,88mm高射炮又成了对付高空来袭飞机与本土防御的主要武器。

75mm le.IG18型步兵炮

75mm le.IG18型步兵炮是二战期间德国国防军的标准配备轻型火炮,其具有轻便、直射的特点,是德国步兵在战场上直接与对手博杀的重要武器。75mm le.IG18步兵炮在二战前已投入生产并装备德国国防军,二战爆发时,该炮已有近3000门在德军中服役,1941-1942年,德国每年生产1000多门75mm le.IG18步兵炮装备德国陆军部队,在战场上,该炮主要用于杀伤集群冲锋的对手和攻击简单的防御工事,偶而也会被迫作反坦克作战,但也只能对付一些轻型坦克和装甲车;由于是直接在战场前线作战,所以该炮的战损率相当高。二战期间,德军共装备有8200多门75mm le.IG18步兵炮,到了二战快结束的1945年3月,就只剩下2500多门还跟随部队作战了。

150mm s.IG33型步兵炮

150mm s.IG33型步兵炮原先是二战中德军陆军配备较多的一种重型火炮,在二战爆发前的1933年已经开始量产,当初由于炮身较重,机动性不理想,在战场转移较困难,因而作为步兵直瞄火力支援用效果并不理想,二战爆发后,由于该炮无穿甲弹,面对战场上对手不断涌现的坦克更显力不从心,直到1942年,德军为150mm s.IG33步兵炮配备了穿甲弹,从而使其具备了反坦克能力,由此成为德军步兵部队具有较强杀伤力同时又能反坦克作战的一种重火力武器;后来德军将部分150mm s.IG33步兵炮直接安装在一些坦克底盘上,使之成为自行重火力炮车,从而发挥出更大威力。由于150mm s.IG33步兵炮是一种早期开发的重炮,在射程和射击准确率上相对德军其它重火炮并无优势,但由于其炮弹威力大,有一定野战能力,能直接支持步兵进攻或防御作战,因此在二战期间,德国一直坚持生产该炮,每年都有数百门产出(1941、1942年每年产出400多门);在东线战场,德国陆军每个团都至少装备20门150mm s.IG33步兵炮。

105mm Ie FH18型榴弹炮

105mm Ie FH18型榴弹炮(Ie FH在德语中的意思是:近程野战榴弹炮)是二战德国国防军一种标准制式火炮武器,该炮在1939年正式在德军中服役,在二战各战场上跟随德军战斗到二战结束。105mm Ie FH18榴弹炮性能比较优秀,它的炮膛机构简单,配备有液压缓冲系统,在作曲射压制时,可以灵活调节火炮弹道,而在近距离与坦克对抗时,可以改为直射瞄准,成为反坦克火炮,是德军在战场上又一种有效的杀敌火器。105mm Ie FH18榴弹炮是德国在二战期间产量较多的一种火炮,二战期间共生产了近7000门(注:该炮有很多改型,因此105榴弹炮的产量应远不止此数)。二战爆发时,德军已装备有2000多门105mm Ie FH18榴弹炮,到了1942初,德国陆军的105mm Ie FH18榴弹炮拥有量已达6155门。

150mm s.FH18型榴弹炮

150mm s.FH18型榴弹炮(s.FH的德语解释是远程野战榴弹炮)是德军的一种标准制式火炮,主要配属给师属炮兵团和一些独立混成炮兵营,1941投入东线战斗的150mm s.FH18榴弹炮有2800多门,从1933开始生产,到1945年共生产了约5400门(二战期间每年生产数在600门上下)。作为一种主要作远程压制火力的重型火炮,德军认为该炮的射程与105mm相比,只稍稍远了一些,而射速更是不如,且机动性能也较差(早期多用马车牵引,后使用机动车牵引,但又因无安装悬吊系统而影响了机动速度),因此对其评价并不高。

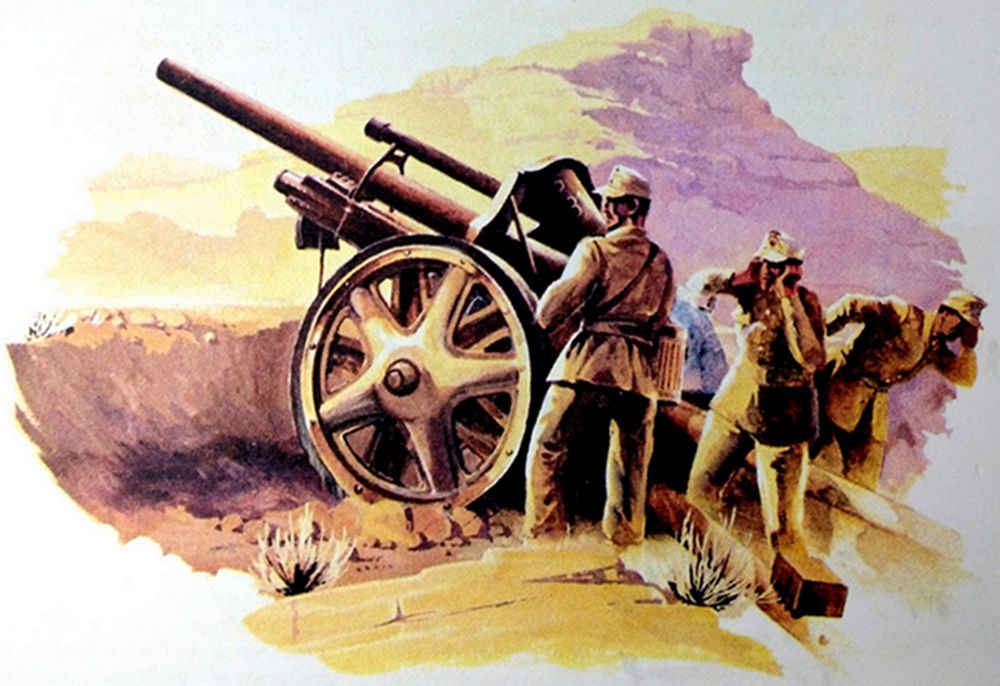

105mm K18型加农炮

二战期间,德军装备的加农炮口径主要有105mm、150mm和170mm等多种,其中105mm K18型加农炮是德军炮兵部队早期装备的一种远程火力支援火炮,主要配备给师属炮兵部队,也有用作海防炮等其它用;但德军中这型炮装备的数量并不多,原因是该炮的产量不高,如1941年生产了45门,而1942年更少,只生产了25门,该炮大部分都随德陆军部队投入东线作战。

170mm K18型加农炮

170mm K18型加农炮于1941年开始生产,主要装备德军重炮兵营,该炮射程远,炮弹威力大,因此有很强的火力压制能力,是德军战场上强大的重火力武器。170mm K18型加农炮先后参加了德军在东线、西线及非洲战场上的战斗,在野战、攻城和海防作战中都有不错的战绩,被对手认为是具有强大杀伤力的“超重型直射火力”加以重点对付,因此其战损严重,其中在东线战斗的170mm K18加农炮在1944年中已几乎全军覆灭。170mm K18型加农炮的生产成本高且生产时间长,弹药生产也较困难,因此产量很少(据不完全统计,除1942年产量超过100门外,其余年份每年产量不足100门,1945年德国本土军工厂因受盟军猛烈轰炸,产量不足十位数),而且由于该炮运输全重超过20吨,需用2部重型半履带车运输,因此其机动性也受到了一定影响。

210mm Mörser 18重型臼炮

二战期间,德军一共装备了9种型号的臼炮,口径有210mm、280mm、380mm、420mm到600mm等,其中600mm Mörser “KARL”(卡尔)重型臼炮,是第二次世界大战中最出名的德军重型臼炮,但其归属于自行火炮类。而在牵引的重型臼炮中,则以210mm Mörser 18型最为杰出,它的炮管比通常的臼炮长(所以有资料说其是臼炮与榴弹炮的合成品),因此相比传统臼炮,会有较远的射程;该炮虽然重,但可拆分为炮管与炮架两部分运输,因而比其它重型臼炮更方便机动。210mm Mörser 18重型臼炮在1936年中期开始研制,1939年开始量产并装备德军,由于该炮生产难度大,耗材多,早期每月产量约在6门上下,后期每月产量最多也不超过12门(1941至1942年间曾停产了一段时间),二战总共生产了711门。210mm Mörser 18重型臼炮主要装备给由德军师、军级或集团军级指挥的独立炮兵营或独立炮兵连(有少量装备给海岸炮兵部队),二战期间,这些炮参加了波兰战场、法国战场及东线各个战场的攻城与破击坚固工事的战斗,表现还是很出色的。

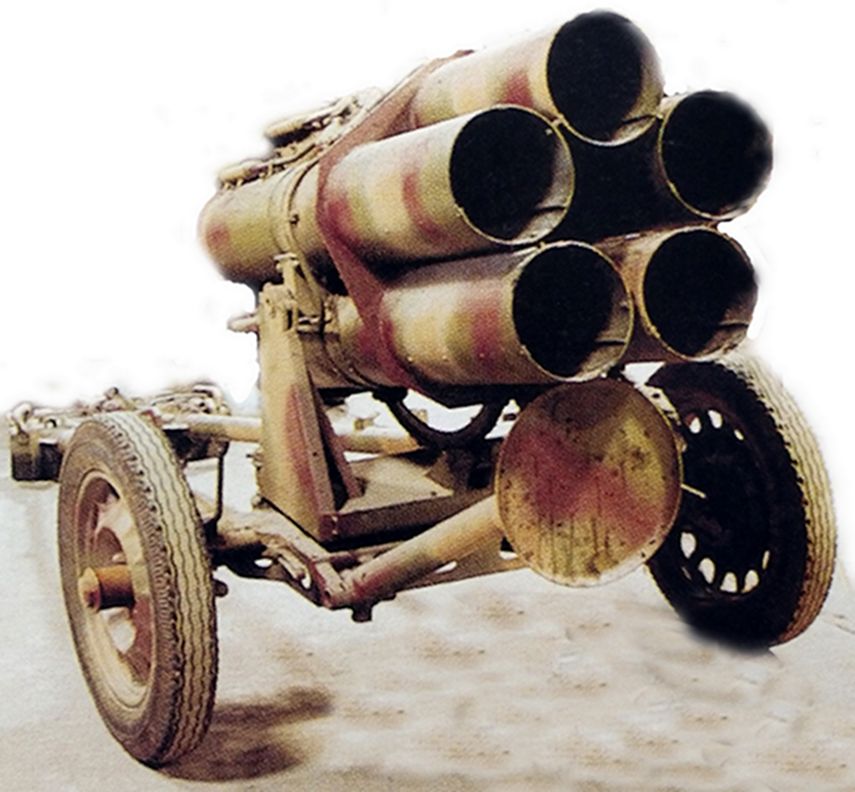

41型150mm多管火箭炮

41型150mm火箭炮是二战德军最早列装部队的标准型多管火箭炮,它从1940年开始量产,1941年起装备德军的火箭炮营,一直伴随德军作战至二战结束;二战期间41型150mm火箭炮一共生产了5283门。41型150mm火箭炮有6根炮管,呈六角形布置,安装在可牵引的两轮小车上,炮管内没有膛线,但内装三根导轨来保持管内火箭弹的稳定。该炮采用有线点火装置,点火导线长18米,这样炮兵就不会被火箭弹发射时所产生的后部火焰伤害。41型150mm火箭炮结构简单,结实耐用,可作标准化生产,生产成本低,战斗应对时间短,炮弹威力大;而且该炮重量轻,可用3吨以下的牵引车牵引运输,必要时可用人力推动,因此具有良好的机动性能。41型150mm火箭炮主要装备德国陆军师属炮兵团,配备牵引机动车,实现全摩托化,是德军实现大密度火力覆盖的武器。在东、西线战场的进攻与防御战斗中都发挥了极大作用。但该炮射击准确性不高,且射程较短,在战场上容易被对方攻击,因此战损率也相当大。

42型210mm多管火箭炮

42型210mm火箭炮是德军在1942年未研制成功的一种大口径火箭炮,1943年开始装备德军。该型火箭炮的支架与41型完全相同,虽发射管减少为5根,但火箭弹却增大为210mm,威力更大;该炮的火箭弹也是采用电点火发射方式,在确保发射人员安全的情况下导线缩短为9米。42型210mm火箭炮大都会由牵引力3吨的Sdkfz 11/4型半履带车牵引,该车同时也是火箭弹的运输车,由于该型火箭炮重量不大,必要时也可由4人推动转移。42型210mm火箭炮在二战期间一共生产了1587门,为德军军属或师属摩托化火箭炮部队所拥有,作战时,这种火箭炮经常是以大数量集结,实行强火力的覆盖式瞬间密集打击,破环力与杀伤力都十分大,在东、西线战场及北非战场上都有不俗的表现。

42型150mm车载火箭炮

1943年,德军将42型150mm双排式火箭炮安装在Sd.Kfz 4/1半履带装甲车上,成为一种车载火箭炮。该车载火箭炮经战场检验显示了极好的机动性与较强的战斗威力,于1944年5月全面装备给一线部队。42型150mm车载火箭炮分上下两排,每排5个发射管,共10个发射管,发射管使用的是N41型150mm火箭炮的炮管,通过转台安装在半履带车后部;火箭炮的点火线在炮架两侧穿入到半履带车内部,由车内炮兵负责点火发射;此外,炮座下还加装了一个35型光学瞄准仪,大大提高了射击的准确率。装备42型150mm车载火箭炮的部队由集团军或军一级直接指挥,为独立火箭炮连建制,每连下属两个排,每个排装备4门车载42型150mm火箭炮,每个排都是可以独立作战的。战场上,德军都会集中多门车载火箭炮进行作战,用猛烈而密集的火力来打击对手。车载火箭炮具有良好机动性,使其成为二战后期德军在战场上一种能快速机动的有效支援火力。由于42型150mm车载火箭炮的装配数量受Sd.Kfz 4/1半履带装甲车的生产制约,而该型载车在1943至1944年间产量不足300辆(配有数量相近的的弹药车),所以德军实际装备数量并不多,一直难以满足德军在战场上的需求。