Ⅰ号坦克

综述:

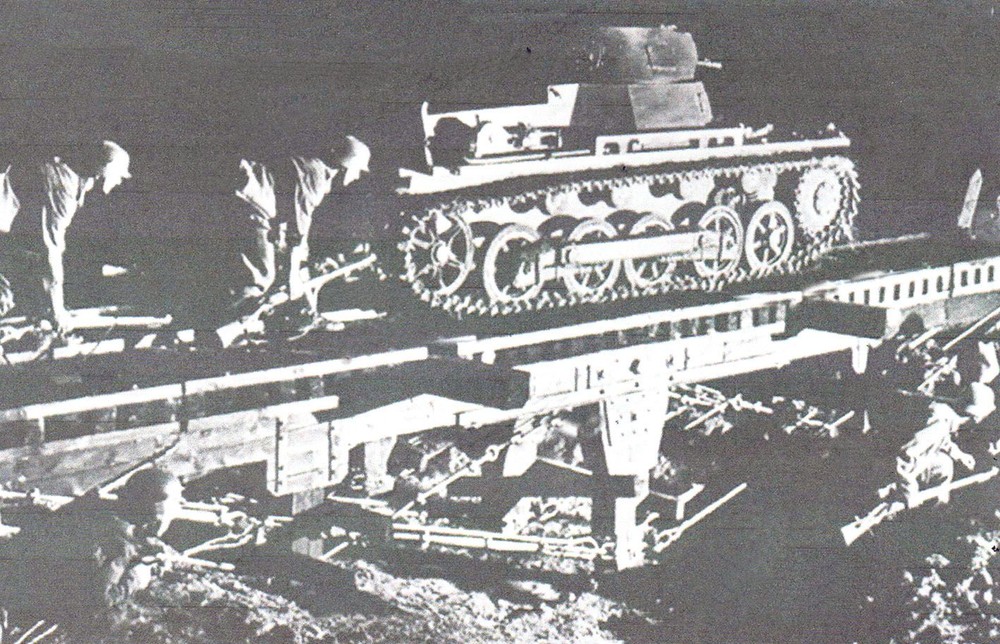

Ⅰ号坦克是德国在1934-1937期间生产的轻型坦克,战前作训练坦克用,二战爆发后改作作战坦克,第一次实战是1937年的西班牙内战,有约100辆A型坦克提供给弗朗哥的军队用,在战争中暴露了不少问题,装甲弱,整车防护能力低,发动机动力不足,机动能力差,驾驶舒适度差,由于舱盖合上后视野很差,所以作战时车长要探出炮塔观察导致伤亡。二战爆发后,尽管问题存在,但Ⅰ号坦克(包括Ⅱ号坦克)在闪击波兰和法国战役、入侵挪威和丹麦的战争、入侵苏联战争和北非战争中,不断成功地突破对方防线并进行快速的深纵迂回,显示了坦克作战的价值,发挥了很大作用。

Ⅰ号坦克是德国第一批大规模生产的坦克,是二战德国装甲史上一个重要起点,德军在Ⅰ号坦克上应用了焊接技术和无线电收发机进行通,这在当时还是铆接技术和旗语联络为主时代,显示了德国工程师突出的创造力和工艺水平。

Ⅰ号坦克有A.B.C.和F型,共生产了1400多辆,少部分A型与B型坦克改装为指挥坦克、喷火坦克、弹药运输车等。

系列型号

外形特点:

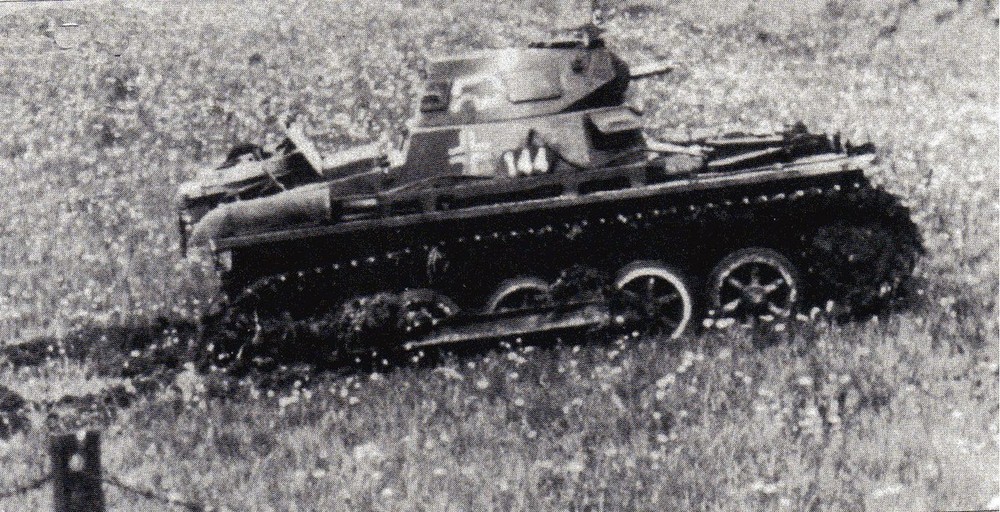

外形特点:- 履带中有4个负重轮。

- 负重轮后的诱导轮与其平排3.车后两侧挡泥板上各有1条排气管。

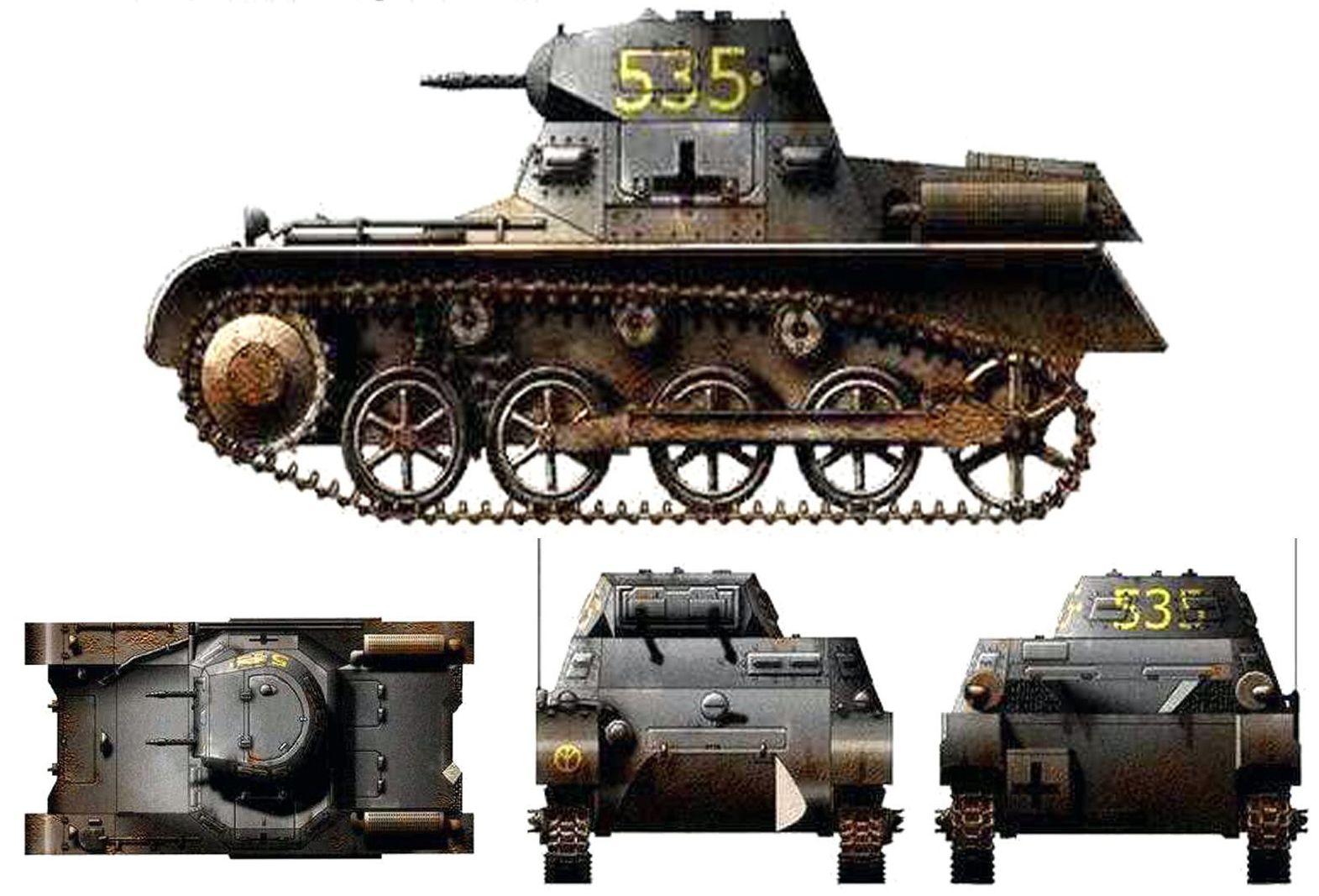

Ⅰ号A型坦克(Sd.Kfz.101 Pz.Kpfw Ⅰ Aust.A)

车重5.4t,长4.02m,宽2.06m,高1.72m,乘员2人,发动机为57马力,装甲厚度为6-13mm,负重轮4个,车速37km/h,行程145km;武器装备为二挺7.92mm的MG13机枪,携带弹药2250发,炮塔可通过手动作全方位转动。

外形特点:

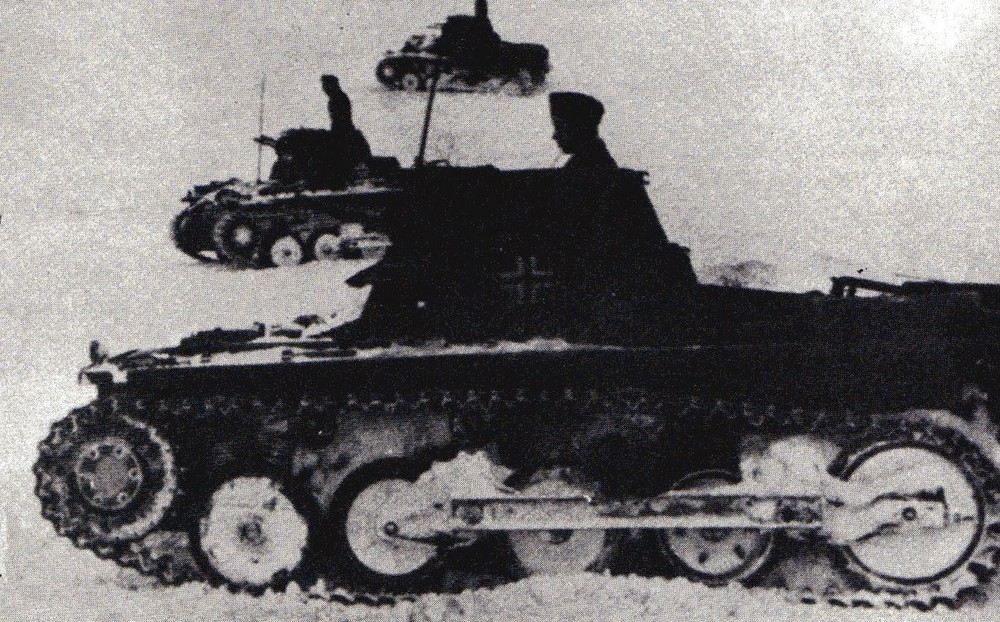

外形特点:- 履带中有5个负重轮。

- 车后只有1条排气管固定在右后侧,管口向右伸出。

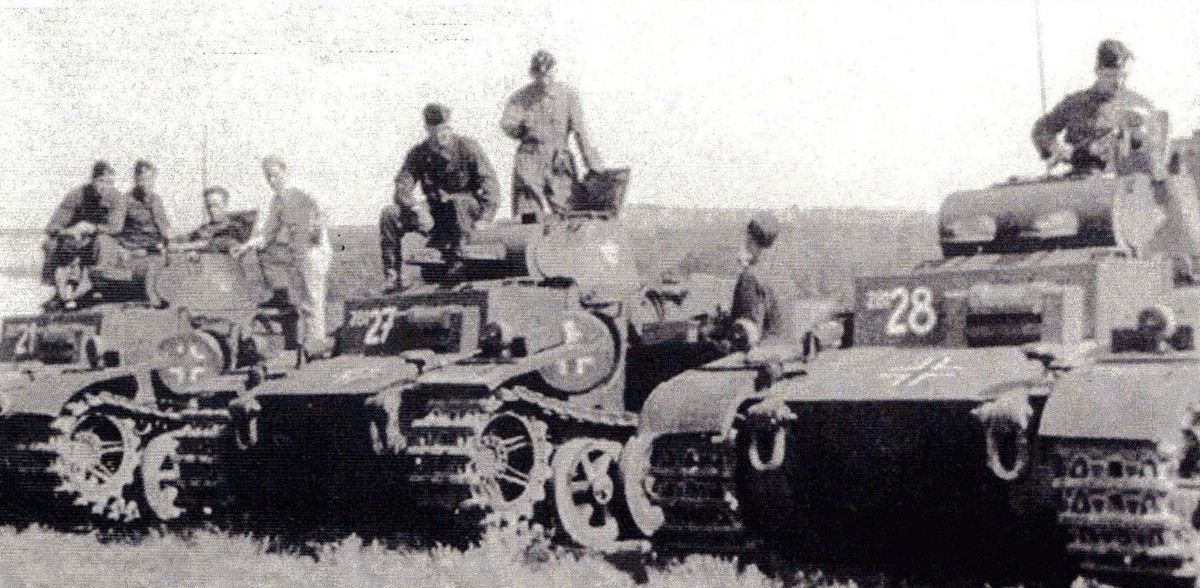

Ⅰ号B型坦克(Sd.Kfz.101 Pz.Kpfw Ⅰ Aust.B)

车重5.8t,长4.42m,宽2.06m,高1.72m,发动机为100马力,为6-13mm,负重轮5个,车速40km/h,行程约为170km;其余乘员、装甲厚度、武器装备与炮塔动作与A型相同。

Ⅰ号B型坦克从1935年8月投产到1937年6月停产,一共生产了675辆。

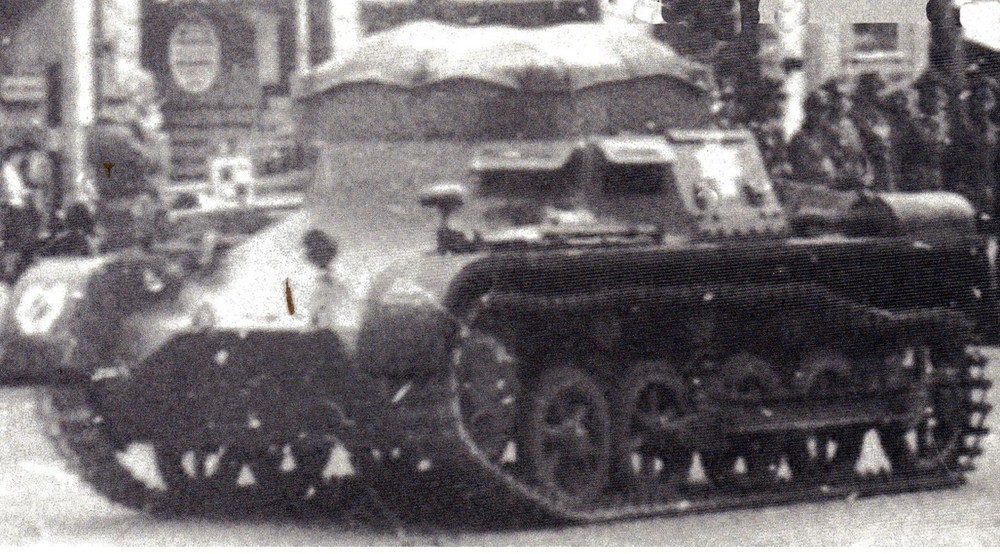

外形特点:

外形特点:- 炮塔上有一个固定的结构。

- 炮塔前方只配备一挺MG34机枪。3.炮塔侧面有一供乘员进出的舱口。

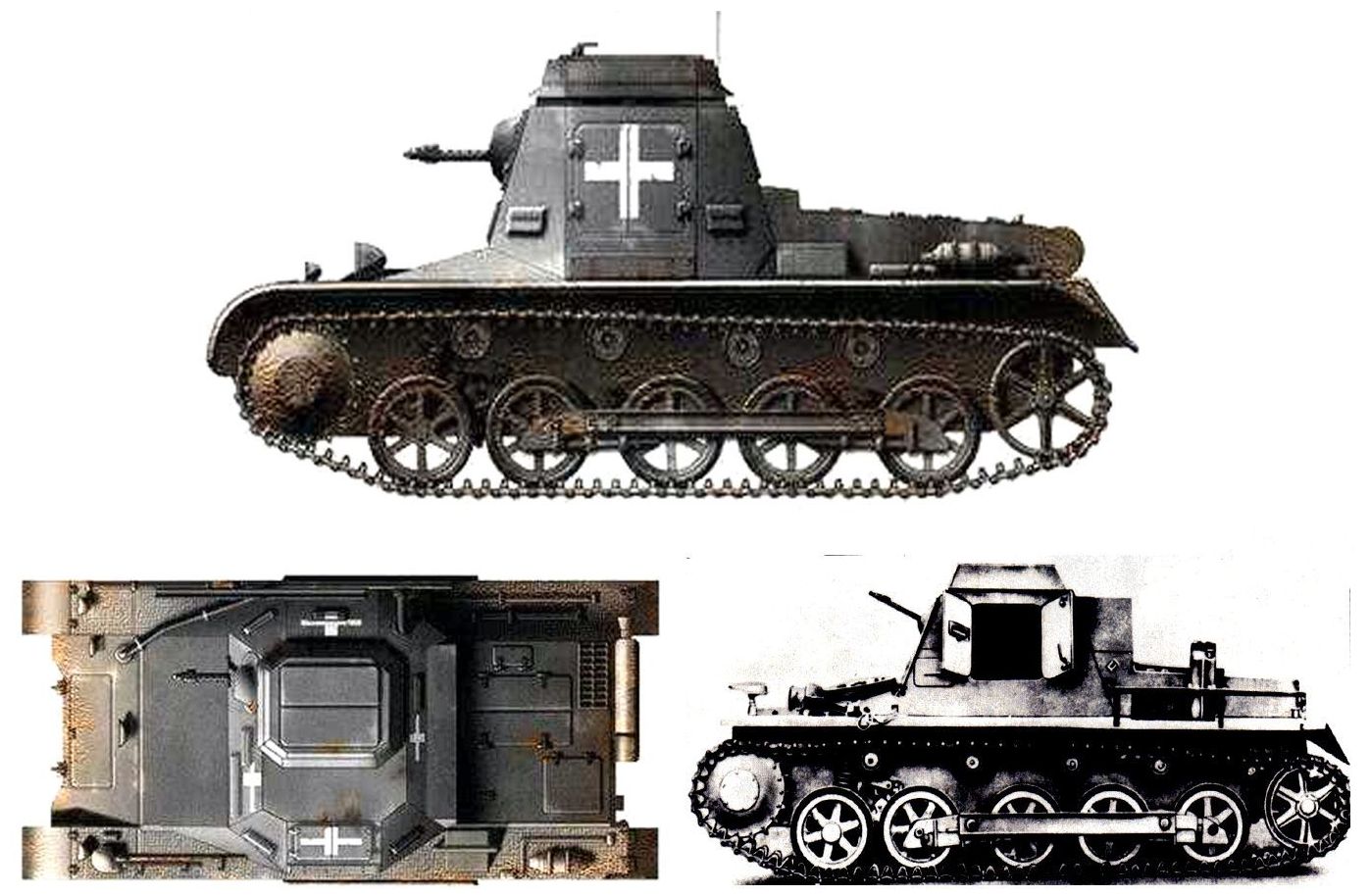

Ⅰ号B型指挥坦克(克雷勒装甲指挥坦克)(Sd.Kfz.265 Pz.BfwgⅠ Aust.B)

此坦克主要由B型坦克改装而来,改装部分有:拆除原有炮塔,换上一个固定的上部结构,从而可多容纳一台无线电台(超短波FUG 6),一位接线员和一张小的地图桌,另外配备一挺MG34机枪。从1935年开始,所生产的轻型指挥坦克(约200辆)全部分配给了装甲部队的连、营、团及旅的各级指挥部,至1940年入侵法国,德军装车师仍保有90多辆此类指挥坦克,但由于Ⅰ号坦克的缺点太多,在东线战场的苏联坦克面前,根本无法生存,由此慢慢被淘汰,不过在1941年北非战场上还有少量此类坦克在服役,直到1942年损失殆尽。

外形特点:

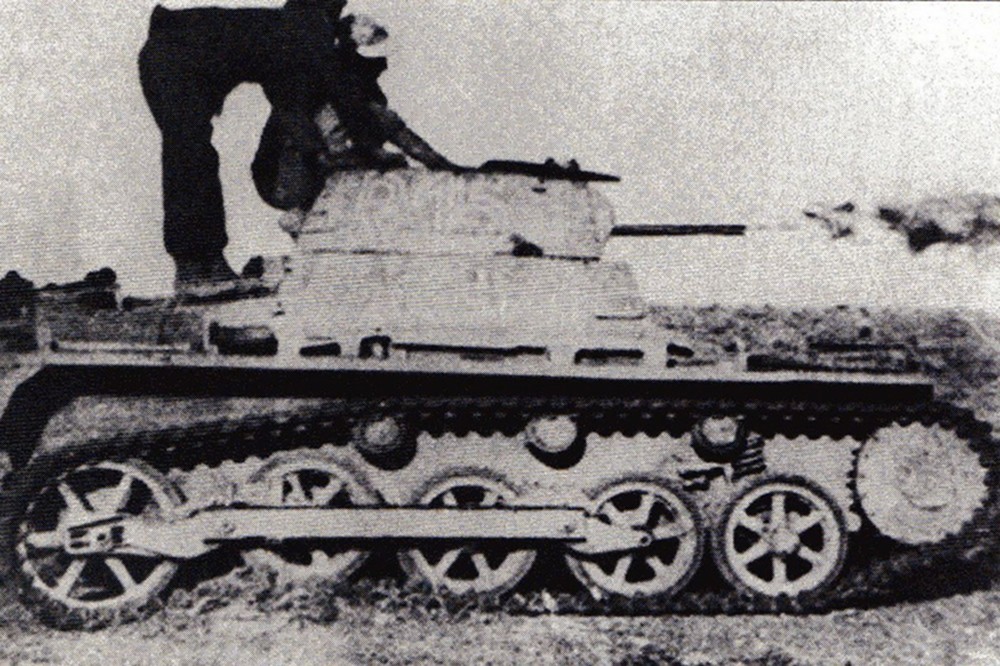

外形特点:- 此车改用平衡式交错负重轮(三个在内二个在外重叠交错)。

- 炮塔伸出的管子是一长(炮)一短(机枪)。

- 车体上前部的斜面有15mm高的管子(是坦克涉水时的通风口)。

Ⅰ号C型坦克(Sd.Kfz.101 Pz.Kpfw Ⅰ Aust.C)(VK.601)

C型坦克的车重8t,长4.19m,宽1.92m,高1.94m,乘员2人,加大了装甲厚度(炮塔80mm、前车体与上层结构30mm),发动机增至150马力,最高车速约80km/h,最大行程约为300km,用20mm坦克炮(EW41火炮)替代了一挺MG机枪,武器火力大大增强。

该车主要作快速侦察坦克用,1942年生产了40辆。此车有2辆于43年交给了第一装甲师第1团,主要作战斗评估用;其余交给了第58装甲军的预备队驻扎在法国,后在1944年诺曼底战役和后来的战斗中全部被盟军摧毁或缴获。

VK.601是其测试车的命名。 外形特点:

外形特点:- 车体两侧有圆形进出舱门(舱盖处常绘有“+”字图案)。

- 车前有一个较大的驾驶员观察窗(与“虎式”坦克相同)。

- 注:此坦克应属于重型步兵坦克。

Ⅰ号F型坦克(VK.1801)

型坦克由于加大了装甲厚度(炮塔、车前、上层结构均为80mm),使车的重量达到21t,由于车重原因,最高车速只有25km/h,最大行程也只有150km。此车长4.38m,宽2.64m,高2.05m,乘员2人,发动机增至150马力,装有两挺MG34机枪。

F型坦克的测试车在1940年6月完成,德军第一批购了30辆,42年5月,有5辆F型坦克交给了第66特别装甲营,在东线列宁格勒战场受第12装甲师第29团指挥,43年3月,有8辆F型坦克交给了第1装甲师第1装甲团在东线战斗,此外还有5辆在43年5月交给了驻扎在维也纳的第2宪兵装甲连,后随这支部队去东线战场作战。至44年8月,所有坦克全部损失。