Ⅲ号坦克

综述:

Ⅲ号坦克从1936年开始定型量产,1939年已进入大产量期,由于最终量产的Ⅲ号坦克的悬挂系统改用了扭杆弹簧悬挂,使坦克的行进质量变得更好,在大大提高坦克行进机构的寿命同时,也大大提高了坦克炮射击的稳定性和准确性;在后期坦克换装50mm和75mm坦克炮后,火力更是大大增强,使该坦克成为了支援步兵作战的主力;Ⅲ号坦克乘员5人,炮塔3人,车身2人。Ⅲ号坦克一共生产了5600多辆,直到豹式坦克的投产才停止生产。由于Ⅲ号坦克的底盘的扭杆弹簧悬挂系统(世界第一次使用)的优越,其后在此底盘上产生了很多变形车(如在战场上战绩突出的Ⅲ号突击炮车)。

系列型号

外形特点:

外形特点:- 悬挂系统有5个大直径的负重轮。

- 炮塔有一门37mm坦克炮,炮塔下方车体有1挺MG34机枪。

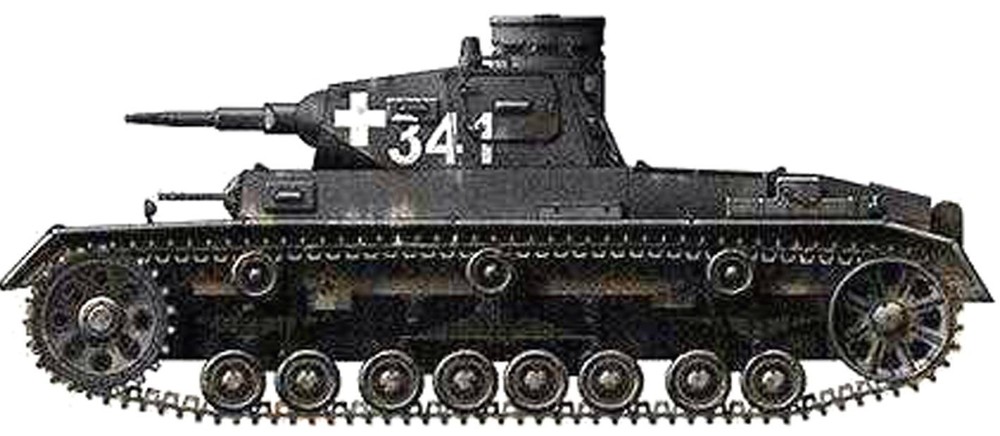

Ⅲ号A型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.A)

该型车由戴姆勒-奔驰公司设计,从1936年至1937年生产了10辆。它的车重为15.4t, 装甲厚度为5-14.5mm; 发动机为250匹马力, 车速约为32km;炮塔安装了1门37mm的坦克炮和同轴的MG机枪2挺,此外车身上还配备了1挺MG34机枪供无线电话务员使用。

外形特点:

外形特点:- 悬挂系统有8个小直径的负重轮。

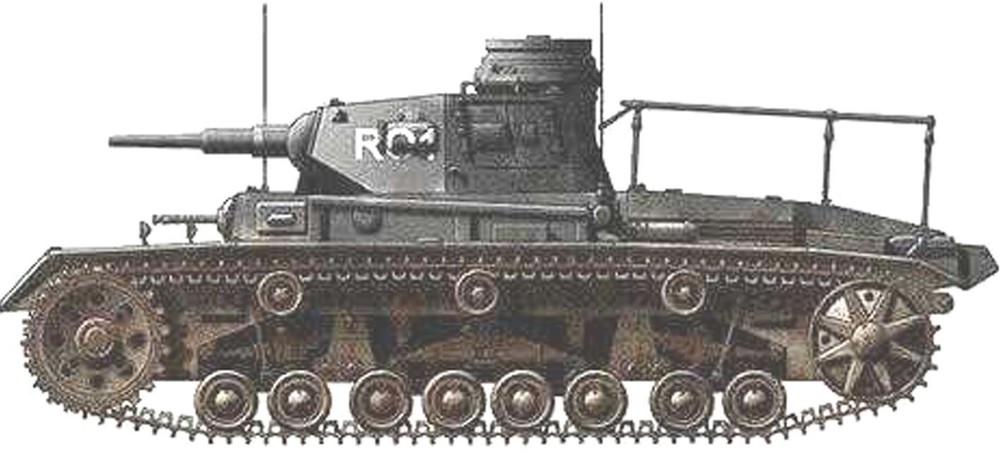

Ⅲ号B型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.B)

该型车在1937年生产了15辆。相对A型车,它的驾驶舱作了一些修改,而悬挂系统的负重轮改用8个组成,故车在高速行进时,乘员会相对感到更舒适,B型车的发动机参数、武器配备与A型车基本相同。

但它由于存在与A型车相同的问题,也于1940年停止服役。

外形特点:

外形特点:- 与B型车一样,悬挂系统有8个小直径的负重轮。

Ⅲ号C型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.C)

该型车在1937年至1938年间生产,它对悬挂系统作了一些修改,其它参数与A型车基本相同。

该车服役时间也不长,1940年波兰战役后即退出战场。

外形特点:

外形特点:- 与B型车一样,悬挂系统有8个小直径的负重轮。

- 车体侧的附件与A/B/C型不同。

Ⅲ号D型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.D)

该型车是Ⅲ号坦克最后一种预生产型,在1938年生产了30辆,它对悬挂系统作了一些小修改,车载燃油增加了一倍,前装甲也增加为30mm,武器配备与A型车基相同。

该车服役时间也不长,也是在1940年波兰战役后退出了战场。

外形特点:

外形特点:- 结构与D型车完全相同,但在车体侧部附件略有不同。

- 车体后部配置了通讯天线。

Ⅲ号D1型指挥坦克(Pz.Bfwg Ⅲ Ausf.D1)

该型车是Ⅲ号指挥坦克在1938年与Ⅲ号D型坦克同时生产了30辆,所有参数与武器配备与Ⅲ号D型坦克完全相同,但在车体后部配置了增强通讯的天线。

该车也是在1940年波兰战役后退出了战场。

外形特点:

外形特点:- 悬挂系统有6个独立的扭杆控制的负重轮。

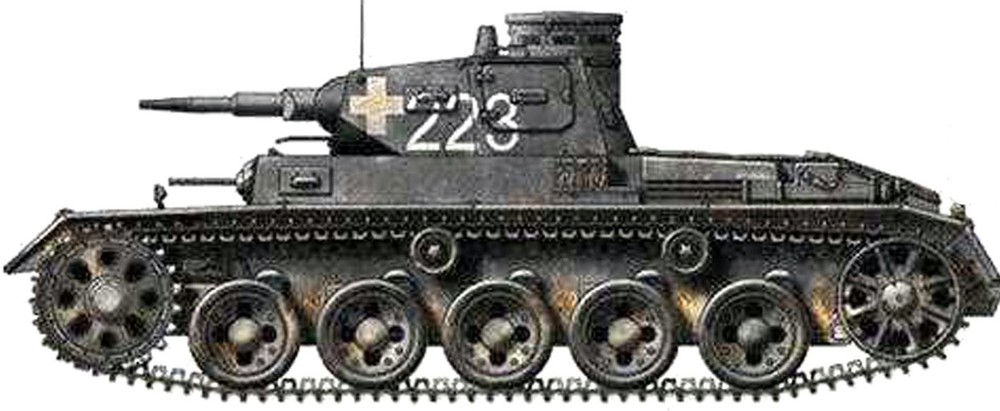

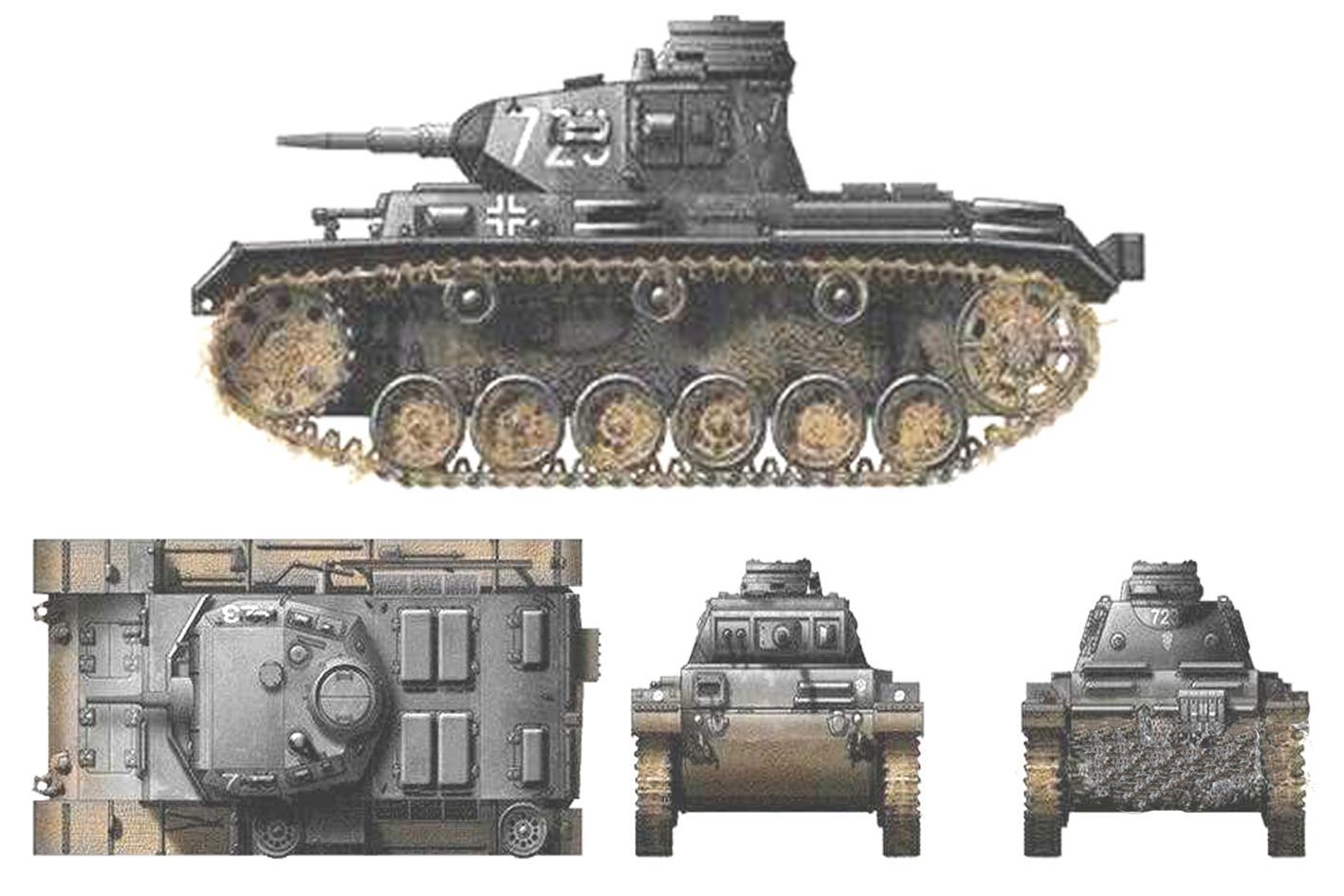

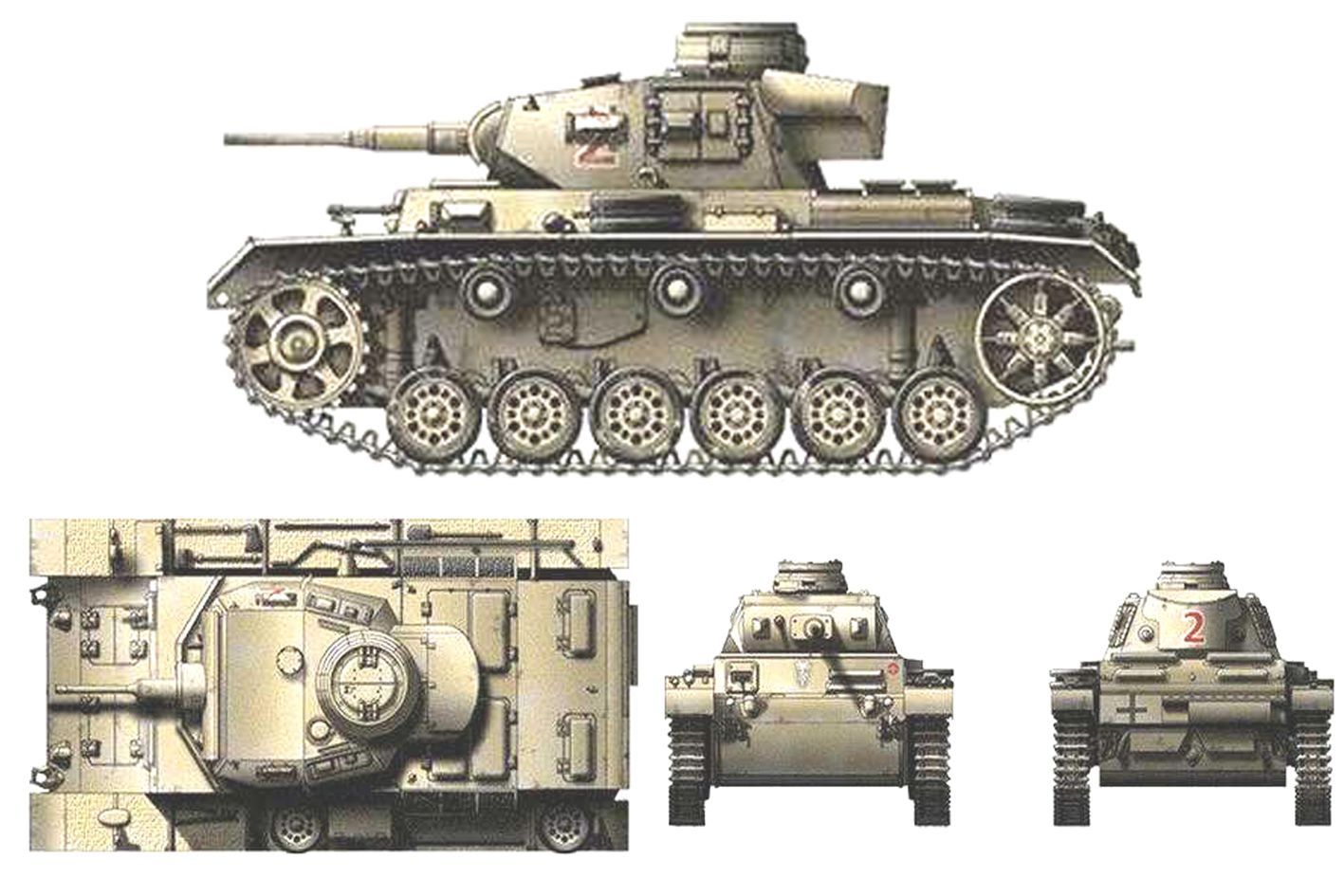

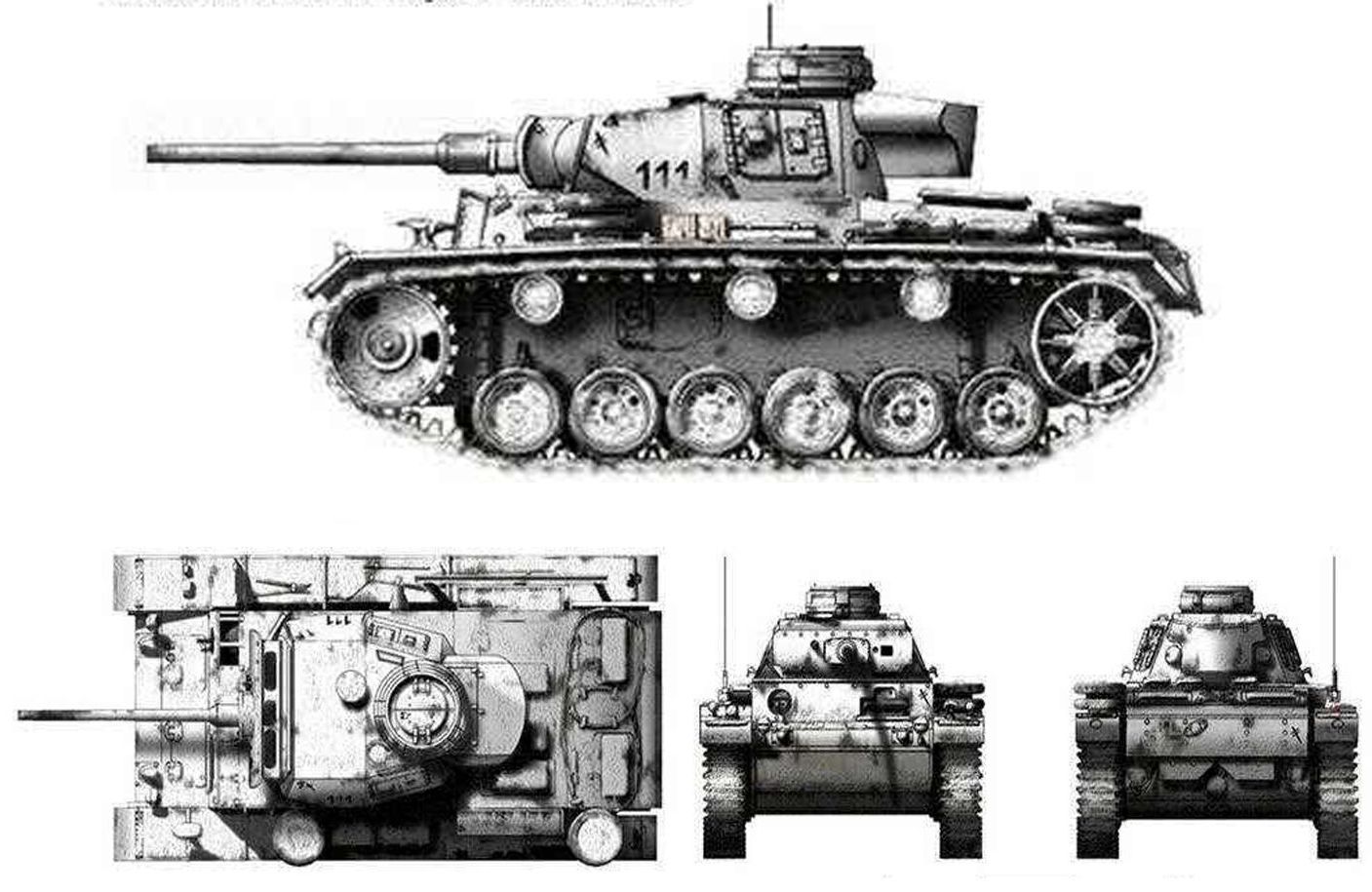

Ⅲ号E型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.E)

该型坦克是Ⅲ号坦克第一种正式量产型号,其最大的改造是悬挂系统改用了扭杆弹簧悬挂,前、后端车轮装有减震装置,从而大大提高了坦克的质量,以后这一悬挂方式也成为该型坦克的标配。

该坦克车重19.5t, 长5m, 宽3m,高2m,属中型坦克;该车前装甲为30mm,发动机为320匹马力。

外形特点:

外形特点:- 悬挂系统有6个独立的扭杆控制的负重轮。

- 炮塔后部凸出(安装了一个工具箱)。

Ⅲ号F型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.F)

该型坦克从1939年10月开始生产,前期产品参数与E型基本相同,后期产品则采纳了古德里安(德军闪电战的杰出将领)的意见,将37mm的坦克炮换装为50mm坦克炮,发射的炮弹重量是原来的3倍,使用穿甲弹可击穿500m距离的56mm厚的装甲钢板,穿透力提高近一倍,受到德军的极大好评。

此型坦克一共生产了近440辆,至1940年7月为止,大部份都参加了法国战役。

外形特点:

外形特点:- 和F型坦克相比基本无差异,但车体后部的散热器加大了。

Ⅲ号G型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.G)

该型坦克在1940年5月投入生产,和F型基本相同;其中大部分已安装了50mm坦克炮。

G型坦克一共生产了450台,1941年德军非洲军团的Ⅲ号G型坦克换装了更大的散热器,以适应当地炎热的作战环境。

外形特点:

外形特点:- 和F型坦克相比基本无差异,但履带宽度比以前型号宽了。

Ⅲ号H型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.H)

该型坦克在1940年底开始批量生产,相对以前的型号,它作了较大的改装,履带宽度从360mm增加到400mm,并采用了新的变速器,故障率大幅下降,且乘坐的舒适度也变得更好。另外该坦克的前方增加了一块30mm厚的装甲钢板,使当时盟军的坦克在交战距离范围内也无法将其击穿;不过改装后的该型坦克车重也增至近22t。

H型坦克生产数量不祥。

外形特点:

外形特点:- 和H型坦克相比基本无差异,但在车体后部安装了一块装甲钢板。

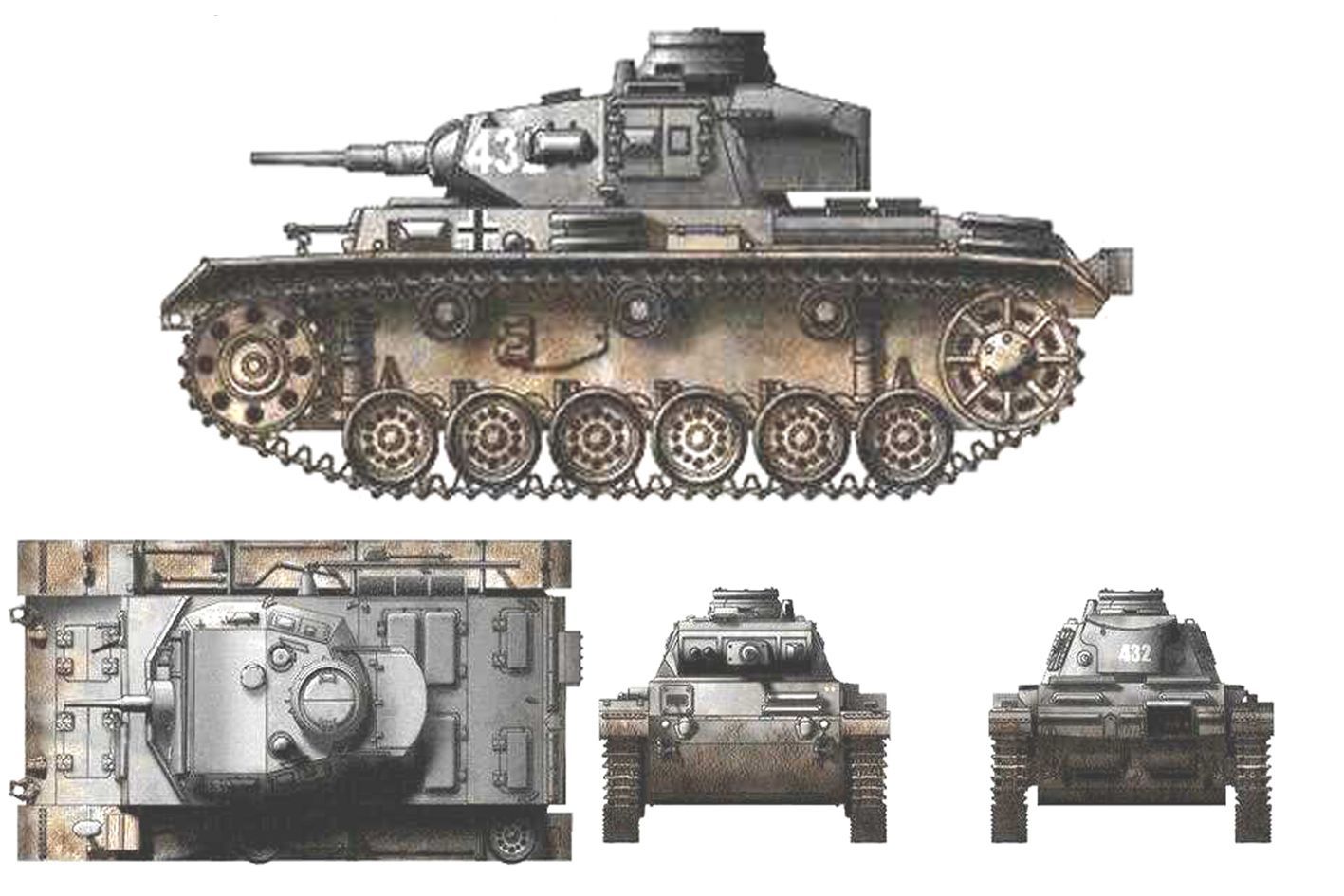

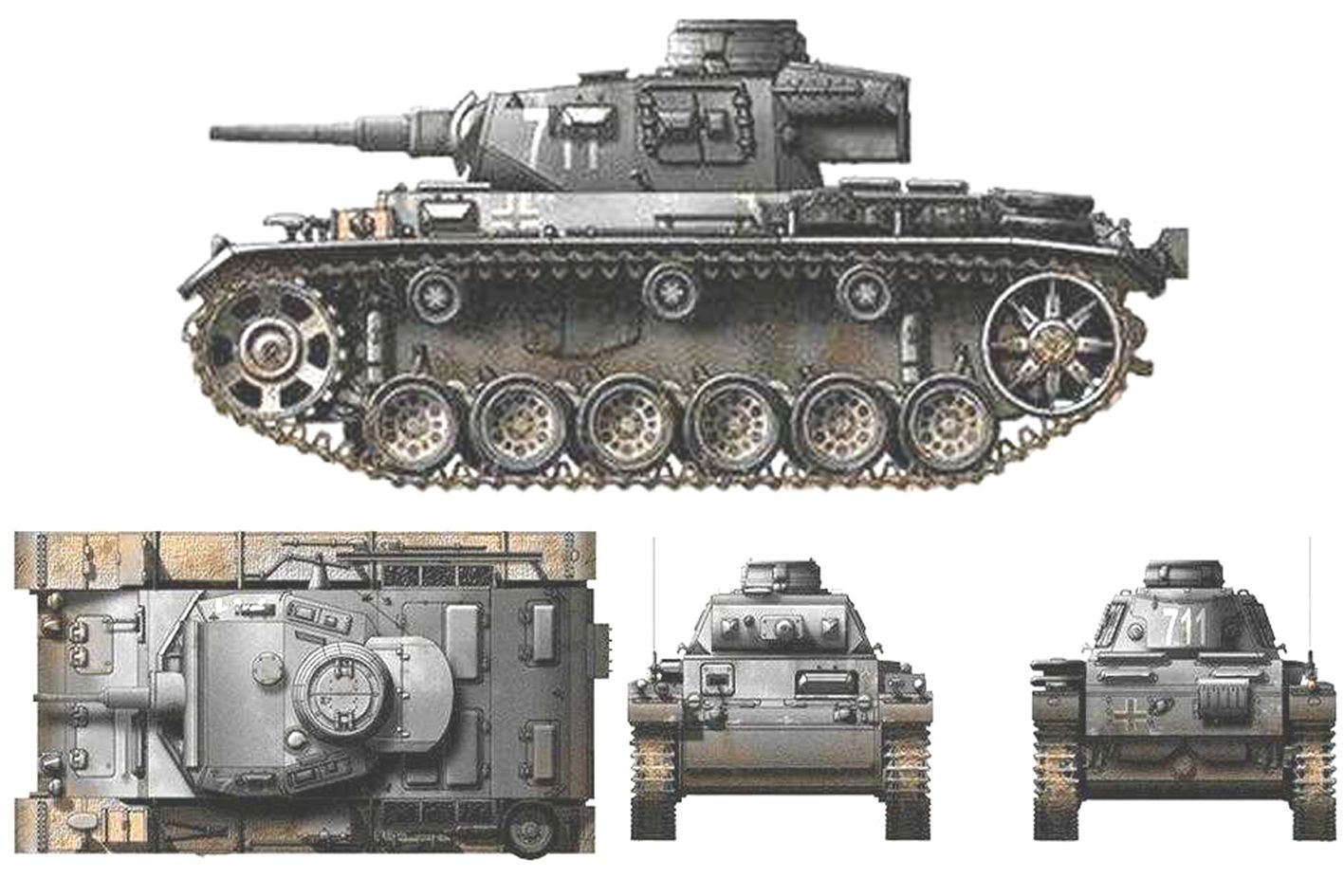

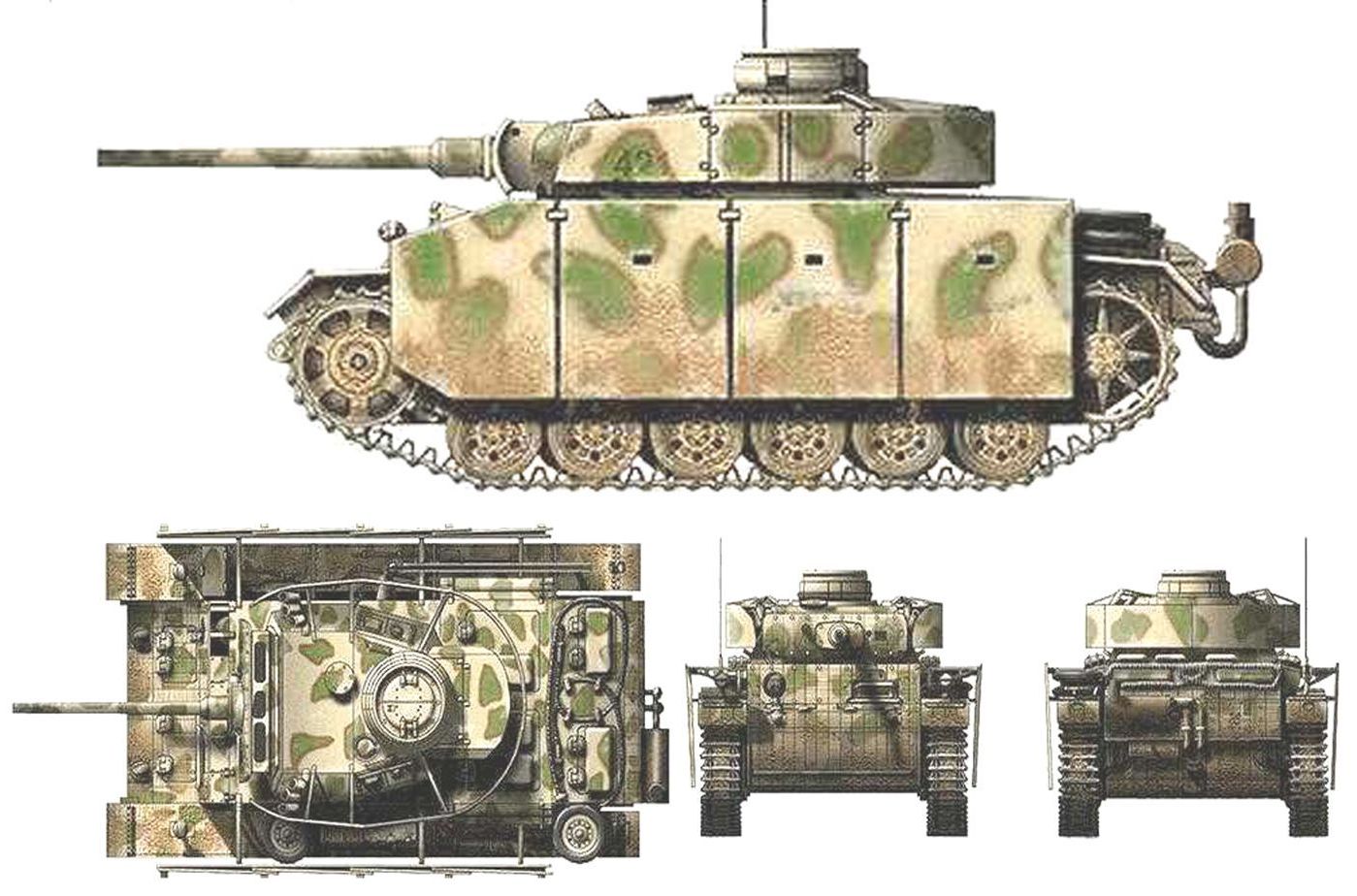

Ⅲ号J型坦克(Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.J)

J型是Ⅲ号系列坦克中产量最多的一种坦克,从1941年3月到1942年7月一共生产了2616辆,1940年4月希特勒视察了该型坦克后,对其装备的42倍口径火炮不满意(50mm),同年8月颁布命令生产60倍口径的50mm火炮,此后在后期生产近千辆该型坦克上都改装了长身管的60倍口径的50mm坦克炮,换装后的火炮的炮弹出膛速度更快,穿甲能力更强,因而大大提高了坦克战斗力。此外,该型坦克装备了50mm厚的标准装甲,侧面装甲也达到了32mm。

外形特点:

外形特点:- 炮塔上安装了长身管的反坦克炮。

- 车身后部安装有通讯天线。

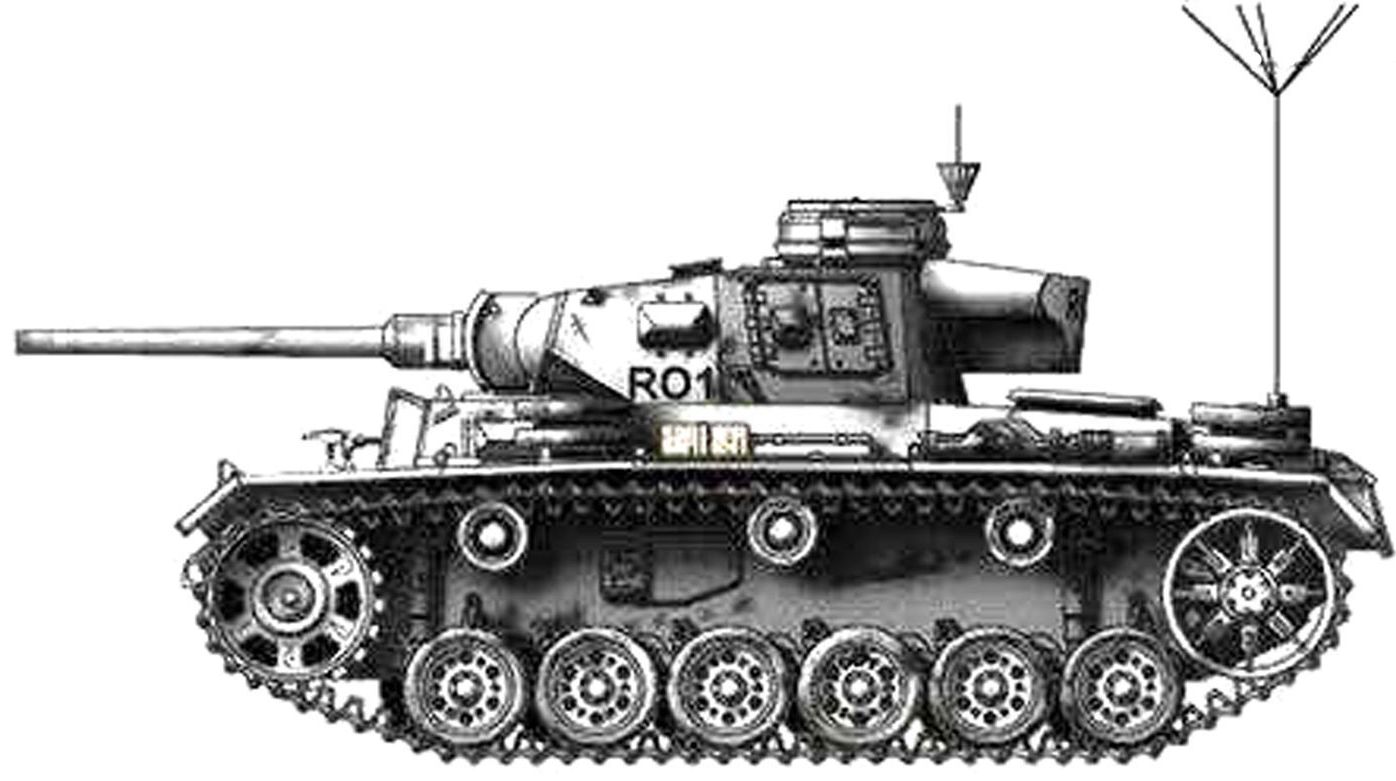

Ⅲ号K型坦克(Pz.Bfwg Ⅲ Ausf.K)

该型坦克与J型基本相同,只是在装甲上有所加强,图中坦克加装了天线,多作指挥坦克用。

外形特点:

外形特点:- 车体后部的散热器移装在发动机后挡板上方的中央。

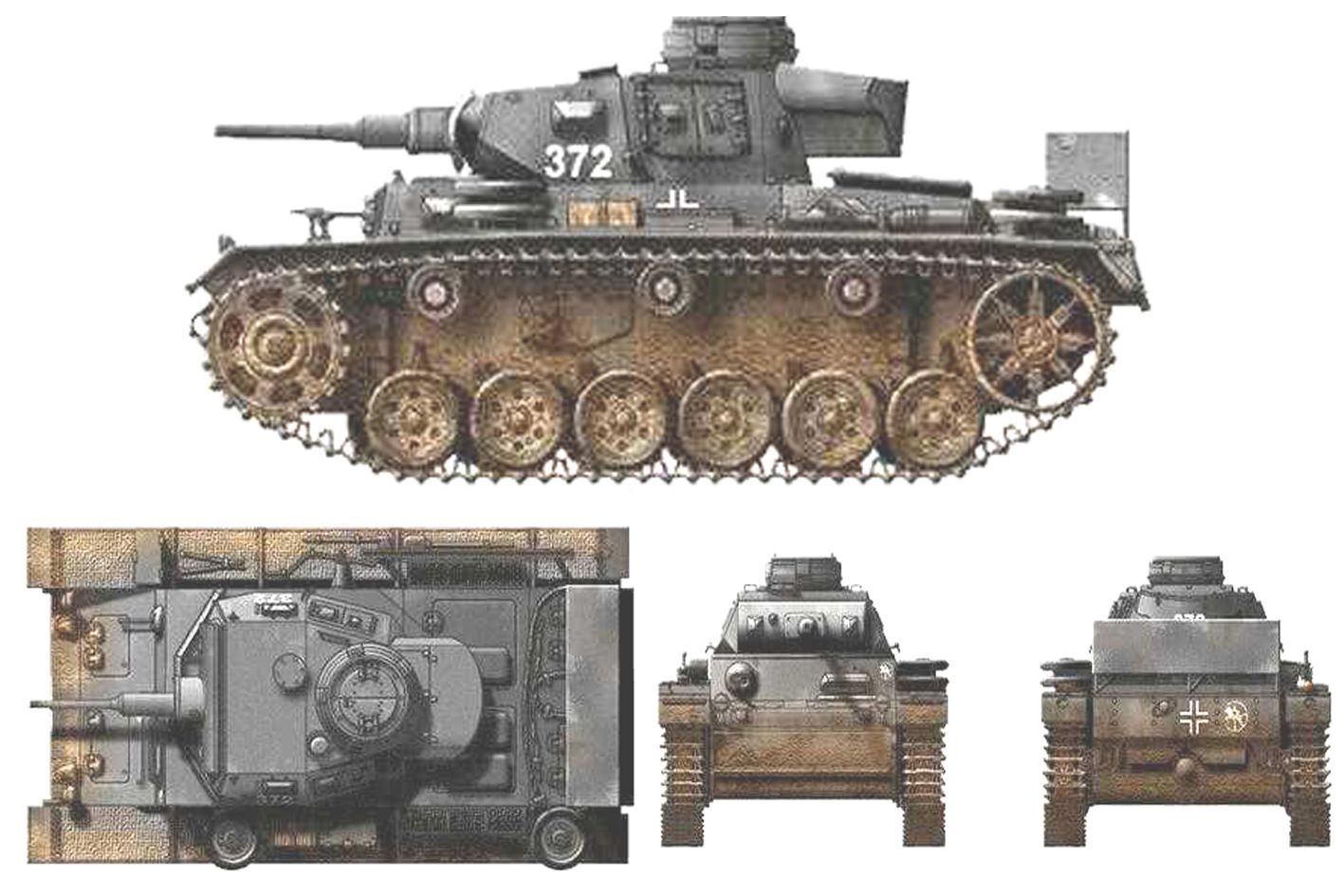

Ⅲ号L型坦克(Sd.Kfz.141/1 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.L)

该型坦克车身前的附加装甲为20mm厚,是Ⅲ号坦克标配装备;在后期生产的坦克上,改装了75mm短身坦克炮,使该型坦克的攻击力大大增强。

1942年到1943年,德军北非军团配备有此型坦克,但为了适应炎热的天气,坦克换装了更大的燃油过滤装置,并改装了发动机盖和散热风扇的检修孔,而为了避免行走沙漠时扬起的沙尘,在尾部排气孔下还安装了金属板。

外形特点:

外形特点:- 车体侧面加装了防护装甲钢板。

- 车体尾部改装了不同结构的排气管。

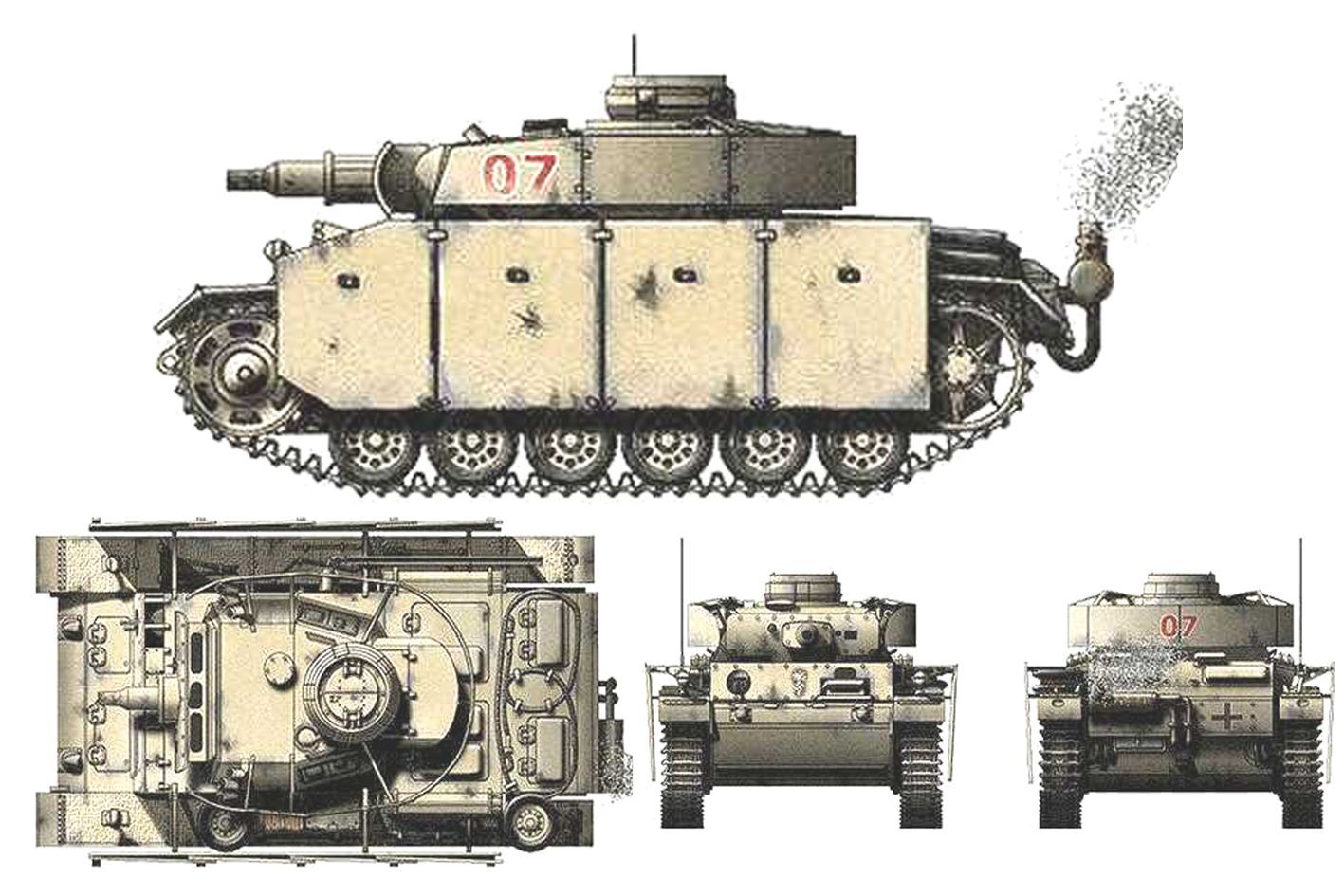

Ⅲ号M型坦克(Sd.Kfz.141/1 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.M)

该型坦克是L型坦克的改装型,在1942年底开始量产,当时,德军的装甲师不断增加,对坦克的需求越来越大,为了尽快提高坦克的产量,原来坦克的观察孔、手枪孔取消了,坦克车体侧面只留下一个逃生舱门外,其它都取消了,引改造虽然对乘员有些不便,但却使坦克的防护性能得到了提高。后为了加强对巴祖卡反坦克武器的防御,车身侧面也加装了侧翼防护甲。此外,该型坦克对全车进行了水密设计改装,从而使坦克具备了一定的涉水能力,能安全渡过13mm深的河流和沼泽。

外形特点:

外形特点:- 炮塔安装的是短身管反坦克炮。

- 车体侧面加装了防护装甲钢板。

Ⅲ号N型坦克(Sd.Kfz.141/21 Pz.Kpfw Ⅲ Ausf.N)

这是Ⅲ号坦克最后的一个生产型号,1943年1月成品下线,除了安装了24倍口径的短身管75mm的坦克炮外,其它结构与装备和M型坦克基本上无差别。

该型号坦克又称Ⅲ号突击坦克,弹药携带量有了大幅增加(75mm坦克炮炮弹64发,机枪子弹3450发)。

该型坦克在其最后生产年份(1943年)共生产了不足100辆,但此时从战场上的反馈,德军发现Ⅲ号坦克的性能已不能满足战斗的需求,逐渐转作后援坦克。

战场上的Ⅲ号坦克

Ⅲ号坦克是德军装甲师在战争早期配备的主力坦克之一,参加了二战初、中期各战场的战斗。二战爆发,已有部分B、C、D型坦克随德军第1、2、3装甲师参加了波兰战役,在1940年4、5月间,又有少量D型坦克配备给德军第40特种坦克营参加入侵丹麦和挪威的战斗;在法国战役中,Ⅲ号坦克表现出色,但也暴露了火力不足等问题,尽管后来改装了更大口径的坦克炮,但在苏联战场上仍难敌苏军的T-34坦克,而后在北非战场上也输于美军的M4坦克,最终德军将其装上短管75mm火炮,不再直接与对方的坦克交战,而作为火力支援坦克用。

Ⅲ号坦克改型有潜水坦克、喷火坦克、工兵坦克、运输坦克、指挥坦克和炮兵观察坦克等。